<京都精華大学 伝統産業イノベーションセンター×KYOTO KOGEI WEEK 2019>

▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼

第一部

ファッション素材としてのフィッシュスキンと京都の染色技術

[登壇者]

Elisa Palomino(ロンドン芸術大学セントラル・セント・マーチンズ校 ファッションプリント学部教員)

エリザ・パロミノ

ロンドン芸術大学セントラル・セント・マーチンズ校ファッションプリント学部教員

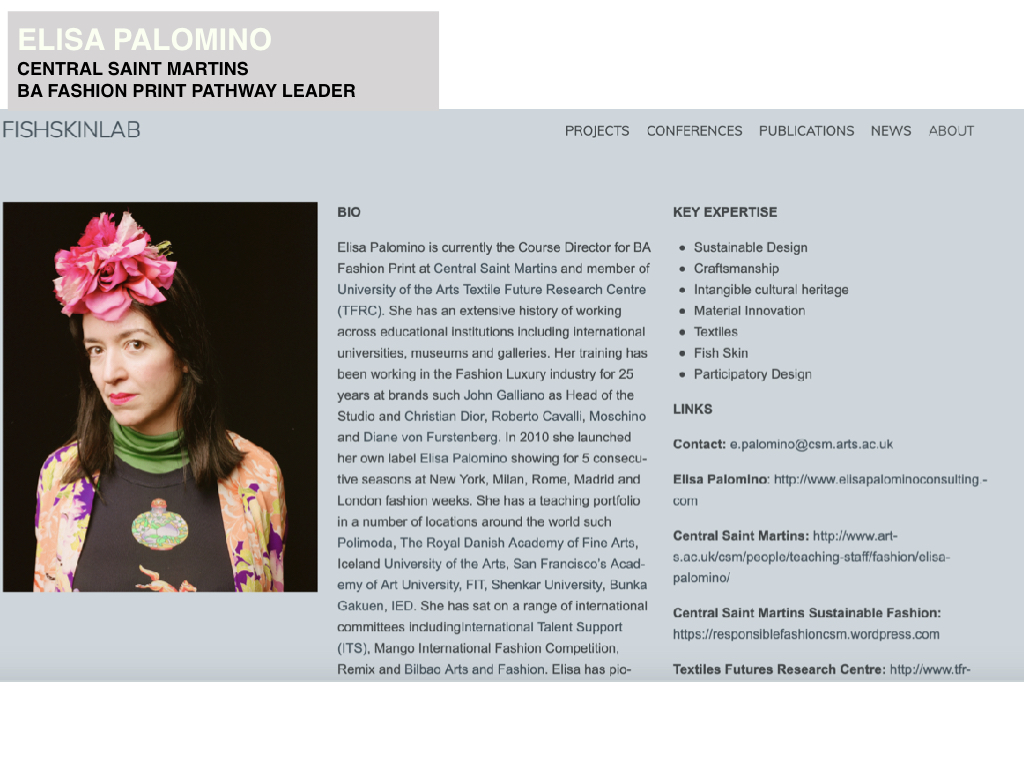

ファッション業界をはじめ、学界、美術館、ギャラリーなどで25年以上のキャリアを持つファッションデザイナー。数多くのラグジュアリーブランドでの経験を経て、2010年に自らのブランドを立ち上げる。2012年より、ロンドン芸術大学セントラル・セント・マーチンズ校ファッション・プリント学部のディレクターを務め、同学テキスタイル・フューチャー研究所(Textile Future Research Center)に所属。持続可能性、伝統工芸、先端技術、環境問題、エシカル消費などの視点から分野横断的なファッション素材の研究に取り組んでいる。http://www.fishskinlab.com

松山一成(松山染工)

1978年京都市生まれ。芸術系大学を卒業後、家業である松山染工に入り父に師事する。松山染工は伝統的な染色技法である浸染を専門とし、法衣や装束、呉服などさまざまな分野を手掛けている。その確かな染色技術と現代的な感性は高い評価を得ている。京都の伝統産業の育成と継承を目的に活動する「京の伝統産業わかば会」に所属し、伝統的技法をもとにした製品の開発にも取り組んでおり、2009年-2010年には会長を務めた。2015年に京都市伝統産業『未来の名匠』に認定された。Fish Skinプロジェクトでは魚革の草木染めを担当している。

小北光浩(京都精華大学ポピュラーカルチャー学部 ファッションコース教員)

1975年生まれ。Central Saint Martins College of Art and Design BA Fashion/ womenswear 卒業、及び MA Fashion/ menswear 修了。大手アパレルでのデザイナー、老舗テーラーのプレタポルテラインのデザイナー、コレクションブランド勤務、他大学での教員、教員と並行して自身のブランド運営などを経て現職。京都精華大学伝統産業イノベーションセンター員。

モデレーター:米原有二(京都精華大学 伝統産業イノベーションセンター長)

1977年京都府生まれ。京都を拠点に工芸を対象とした取材・執筆活動をおこなう。2017年に京都精華大学伝統産業イノベーションセンター特任講師に着任。工芸を起点とした社会研究・教育に取り組む。おもな著書に『京都職人 -匠のてのひら-』、『京都老舗 -暖簾のこころ-』(ともに共著・水曜社)、『京職人ブルース』(京阪神エルマガジン社)、『近世の即位礼-東山天皇即位式模型でみる京職人の技術』(共著・青幻舎)など。

田村かのこ

相磯展子

樅山智子

■米原:それでは、第一部「ファッション素材としてのフィッシュスキンと京都の染色技術」を始めたいと思います。モデレーターをつとめます米原と申します。よろしくお願いいたします。

タイトルをご覧になって「どういう内容なんだろう?」と、興味を持っていただいた方も多いのではないかと思います。魚の皮(革)のお話です。そして、ファッションの話でもあって、工芸の話でもあります。まずは私から少しだけこの研究プロジェクトの概要をご説明します。

近年、ファッションの世界では動物の皮をどのように扱うかが盛んに議論されています。特に「エキゾチックレザー」と呼ばれている稀少なワニやヘビなどの革については、生態系や自然環境への影響、そして倫理的な観点からファッション素材としての使用自体が問題視されるようになりました。しかし、消費者の需要は消えることはありません。なので、エキゾチックレザーの代替材料の検討がおこなわれています。

この研究は、そうしたファッション界の問題意識から生まれました。京都精華大学を含む世界9機関の知見を集めて、アイスランドで獲れたサーモンなどの革を鞣し、染色し、縫製する技術を確立してエキゾチックレザーの代替に可能にしようとする内容です。

京都精華大学は、京都の染色の職人さんたちとともに染色実験を続けています。「自然環境」や「持続可能性」といった、この研究が誕生した背景を考慮して天然染料、手染めで試作をおこなってきました。後ほど、実際に染めの作業をしていただいている松山さんから技術的なことなどもお話しして頂きます。

まずは、この研究のリーダーでありますエリザさんのほうから。研究プロジェクトの全体像と詳細をプレゼンテーションしていただきます。

◆PRESENTATION:Elisa Palomino

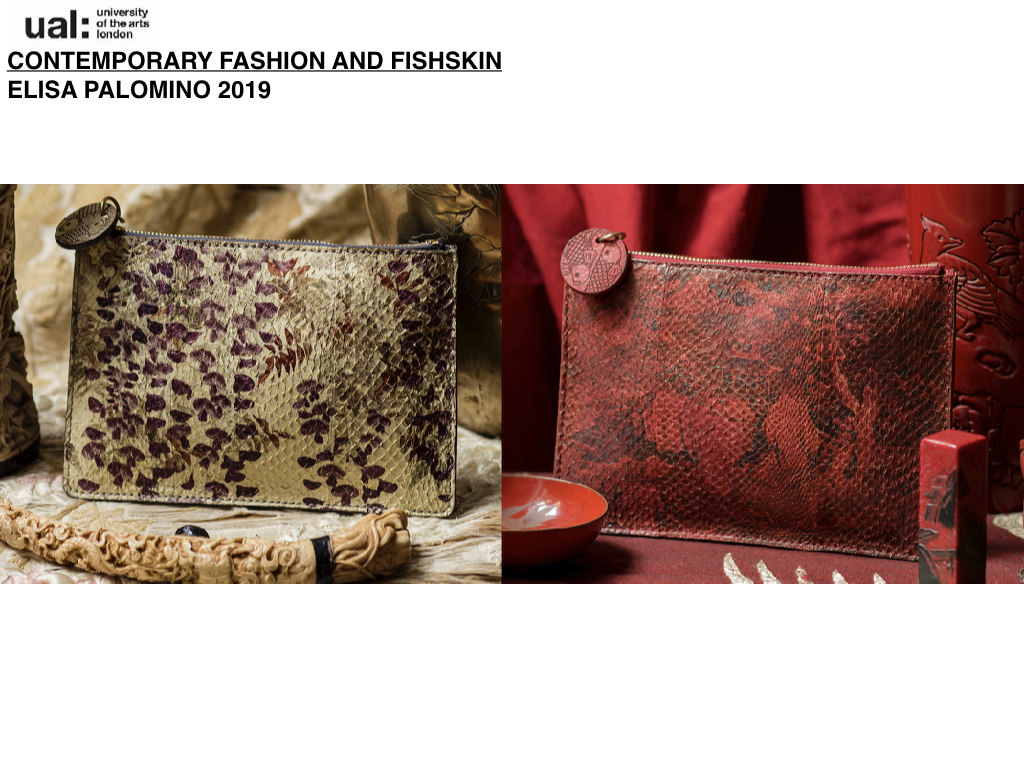

■エリザ:私は、エリザ・パロミノと申します。ロンドン芸術大学セントラル・セント・マーチンズ校のファッションプリント学部で教員をしております。今、お見せしているこのスライドが、私の

ウェブサイトで、このフィッシュスキンに関するプロジェクトを紹介しているものです。3年ほどこのプロジェクトを続けております。今日お話しするほかに、何かお知りになりたいことですとか、もっと詳しく見てみたいなと思う方がいらっしゃったら、ぜひ後日この

ウェブサイトをご覧いただければと思います。

今回、日本に来るまでもアラスカとワシントンでの活動を終えてきたばかりです。ワシントンDCにあるスミソニアンの博物館の団体とともに、アラスカでの先住民たちとのフィッシュスキンの研究を長年続けております。

そして、「

FISHSKIN HORIZON 2020」という研究プロジェクトが本日お話するものになります。これはヨーロッパを中心に取り組んでいるプロジェクトです。ファッション産業における持続可能な原料としてのフィッシュスキンの開発に取り組むという研究になります。

こちらが、私たちが一緒にプロジェクトをおこなっているパートナーたちです。それぞれ大学や団体、研究機関、企業など各方面の手を借りながらこのプロジェクトをおこなっております。

教育機関と産業が、手に手を取り合ってこのプロジェクトをおこなっていくことは非常に大事だと思っています。特にこのフィッシュスキンの使用に関しては、ファッション産業が非常に重要な役目を担っております。

現在のファッション産業では、生産工程に使われる原料がいかに持続可能なもので、そして環境に優しいものであるか、ということが非常に大きなトピックになっています。そういったことを考えると、これまで使ってきた材料のなかでも、今後は使うのがあまり好ましくないという原料が多く出てきました。ファッション産業としては、「持続可能で環境に優しい原料」というものをどうやって探していくか、ということが大きな課題です。

フィッシュスキンの可能性というのは、まさにここにあると思っています。つまり、漁業の副産物として出る皮を再利用するかたちでおこないますので、ひとつの大きな経済的なサイクルのなかに存在できるものです。また、加工の過程で無駄なごみを出さず、無駄な消費を避けることもしやすい原料です。そして、ひとつの原料から多用途に使うことも可能です。

そういった持続可能な方法を、アトランティックレザーが確立しようとしています。彼らの取り組みのもうひとつ重要なところは、アイスランドの地元のコミュニティと一緒にこの活動をおこなっているところです。アイスランドはもともと漁業が盛んな国ですが、漁業に昔から携わっている人たちと一緒に仕事をすることで、漁業従事者にも新しい仕事を提供することになります。

ファッションの分野においても、原料の加工に「クロム鞣し」という化学薬品を使った皮の鞣し技術ではなく、植物を使った「タンニン鞣し」ですとか、天然の素材で染色していく方法、もしくは水をベースとしたデジタルプリントといったものをより多く使っていきたいという動きがあります。そういう意味でも、このフィッシュスキンの活用がどんどん拡大することによって、例えば、エキゾチックレザーと言われるような、クロコダイルをはじめとする動物がそのためだけに殺されるというようなサイクルではない方法で、新しい原料を提供できるようになるのでは、と考えております。

エキゾチックレザーと呼ばれるものとフィッシュスキンレザーを比べてみますと、さまざまな違いというものが浮かび上がってきます。

まず、このフィッシュスキンというのは、先ほどお話ししましたように、食品加工の副産物として生まれるものです。そういった意味では無駄がないという点です。それに比べて、例えばヘビやクロコダイルの加工では、皮を取るためだけに動物が養殖されるといった現状がありますので、動物たちにとっても過酷な環境を強いてしまっているのが現状です。

フィッシュスキンは絶滅危惧種のような動物たちを使うことなく生産できます。例えばサーモンやスズキといったような魚の皮を食品加工の過程で使用できるということ。そして、このフィッシュスキンの加工には、地熱エネルギーや水力エネルギーといったものを積極的に使うことにしています。そうしたエネルギーの使用に関しても、非常に意識的に取り組んでいるという特徴もあります。

そして、先ほどお話ししたなめしの技術に関しても、エキゾチックレザーは、クロム鞣しが多いんですけれども、フィッシュスキンでは植物のタンニン鞣しなどの天然の素材を使うことでなるべく環境を破壊しない、環境に優しい状況をつくっていくことを研究しています。

また、フィッシュスキンは皮の強度という点にも特徴があります。フィッシュスキンは「クロスハッチ繊維」という構造です。これは、クロコダイルやヘビの皮にはない繊維構造で、非常に強いものだと言われています。

そして、こういった皮の加工に携わる労働環境を見てみましても解決すべき課題があります。エキゾチックレザーはベトナムなどの非常に過酷な労働環境のなか、安い賃金しか支払われない人々がその加工にあたっています。そのなかでラグジュアリーブランドたちが、自分たちの利益だけを上げるといったような構造が横行してしまっています。このフィッシュスキンの加工に関しては、そういった人々の労働環境にも焦点を当てていたきいと考えています。

エキゾチックレザーの動物に関する扱いについてもう少しお話ししますと、例えばクロコダイルは狭いプールのなかで220頭ほどが一緒に生活をさせられています。皮を剝ぐためだけに生まれてきて、過酷な状況で育てられ、日々大量に殺されていく現状があります。ヘビの皮を剝ぐにしても同様です。皮の生産のためだけに育てられているヘビですので、彼らの命を絶つ前に皮を剝いでしまうんですね。なるべく大きな面積の皮を加工に使いたいので、ヘビが生きたままの状態で内臓を取り出してしまうということがおこなわれています。

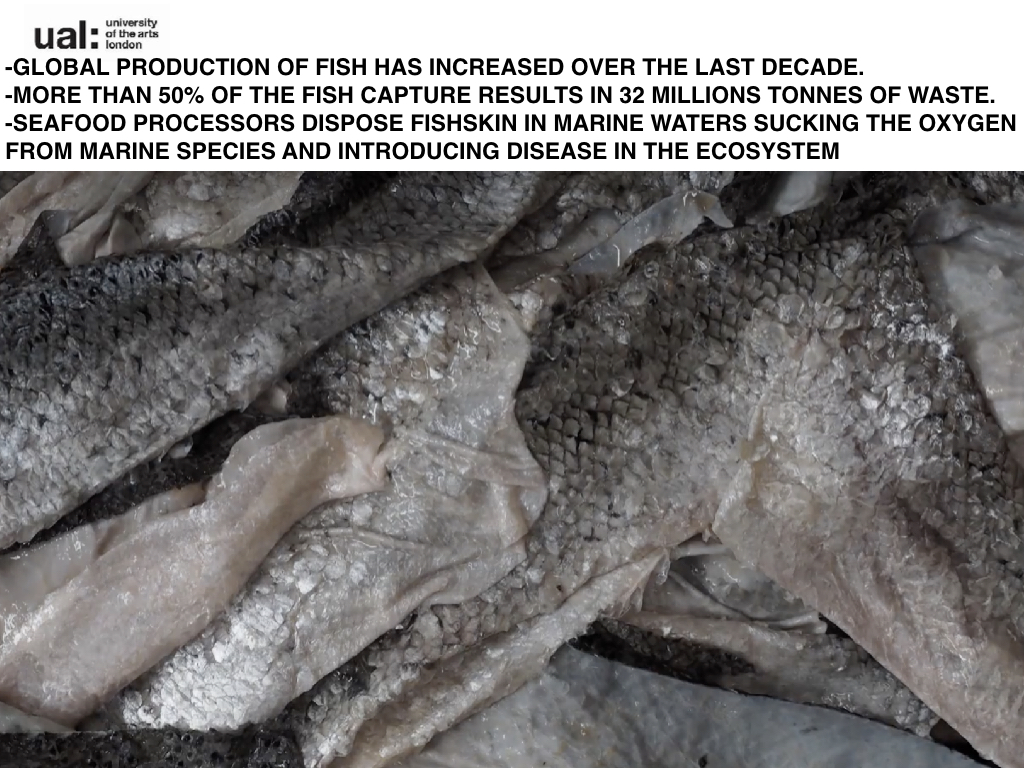

私たちの食生活はかなり変わってきました。多くの人がベジタリアンに移行したり、肉を食べることから魚に切り替えたりという方も増えましたので、産業としての漁業は世界的に増加傾向にあります。そして、魚に含まれる「オメガ3脂肪酸」などの成分が健康に良いとされたりしたことも漁獲量の拡大を後押ししました。

ただ、そうしてグローバルに漁獲量が増えているなか、大きな課題もあります。現在、(世界の)漁業で捕獲される魚の約50%は廃棄される状態にあります。今、年間約3,200万トンの廃棄物が漁業から生まれていると言われています。

魚の皮は、切り身の加工の過程でごみとなって捨てられることがまだまだ多いです。特にヨーロッパでは、こういった加工で出る皮の廃棄物を海に捨ててしまうといったこともまだ多くおこなわれています。こうした皮がそのまま海に戻されてしまうと、それが分解する過程において海のなかの酸素を使ってしまいますので、そこに住む海洋生物たちの酸素を奪うことになります。また、海洋生物の間により多くの病気が発生する原因にもなっています。

先ほどからご紹介しておりますアイスランドの

Atlantic Leatherは、1994年からフィッシュスキンの鞣しに取り組んでいる企業です。同社ではフィッシュスキンに最適な鞣し加工の開発に10年ほどかかったそうです。というもの、魚の皮というのは、扱いが非常に難しいものでして、鞣しの過程でも温度が上がりすぎてしまうと皮が溶けてしまったりします。とても扱いが難しくて、技術開発の初段階では温度調節の失敗で魚の皮のスープが出来上がってしまうというようなこともよくあったそうです。

この

Atlantic Leatherが大事にしているのは、アイスランドの歴史的文脈です。アイスランドは18世紀に火山が爆発した際に、それまで持っていた技術や暮らしなどが大きく変わりました。それまでのように牛の皮を加工して、自分たちの衣服などをつくることができなくなってしまった。そこで、18世紀当時からフィッシュスキンに着目してきたという経緯があります。この画像は、18世紀の頃につくられたオオカミウオのフィッシュスキンを使った靴です。

そして、

Atlantic Leatherは自分たちのアイデンティティーのひとつである漁業を新しいテクノロジーと結びつけようとしています。アイスランドでは9世紀頃から漁業が盛んにおこなわれてきました。そして、今も国の重要な産業のひとつです。フィッシュスキンの取り組みにあたってはアイスランドの漁業のあり方についても考えていきたいと思っています。

こちらの画像がアイスランドのアトランティックレザーの皮鞣し工場の様子です。彼らはさまざまな取り組みをおこなっているんですけれども、この工場では彼らがもともと持っていたものを効果的に、そして持続可能なかたちでフィッシュスキン加工に役立てていくかということをおこなっています。

例えば、エネルギーは火山に由来する地熱エネルギーや、海からの水力エネルギーというものを積極的に活用しています。

そして、フィッシュスキン加工に使う魚には北欧の養殖産業で取れる魚のみを使っています。

アイスランドはヨーロッパからも遠く離れた小さな国です。なので、もともと自分たちの地域で取れるものを大切にし、いかに暮らしに役立てていくか、といった自給自足をずっと続けてきました。そうした方法をフィッシュスキンの加工にも使っています。自分たちが持っているエネルギーの使い道や、皮の鞣し加工の技術といったものを壊さないように、従来のそのサイクルのなかでフィッシュスキンに取り組んでいくということです。

Atlantic Leatherは、アイスランドの北西部に拠点があります。そこはアイスランドのなかでもかなり田舎のほうで、なかなか仕事がない地域なんですが、このフィッシュスキンの取り組みはその地域に新しい仕事を提供するという役割も担っています。

そして、

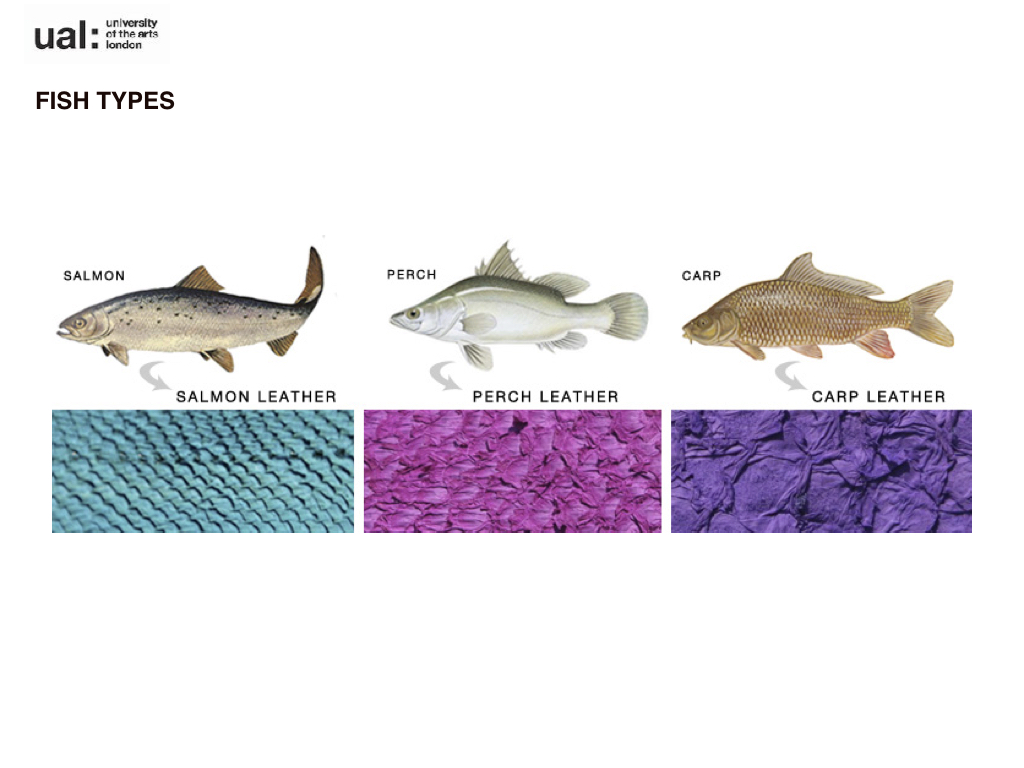

Atlantic Leatherが重要なのは彼らが家族経営だということです。ファッション産業の観点から見ても、こういったやり方は非常に注目を集めるのではないかと考えています。そして、彼らがフィッシュスキンの加工に使うのは、本当に一般的な魚ばかり。サケ、スズキ、コイなどです。

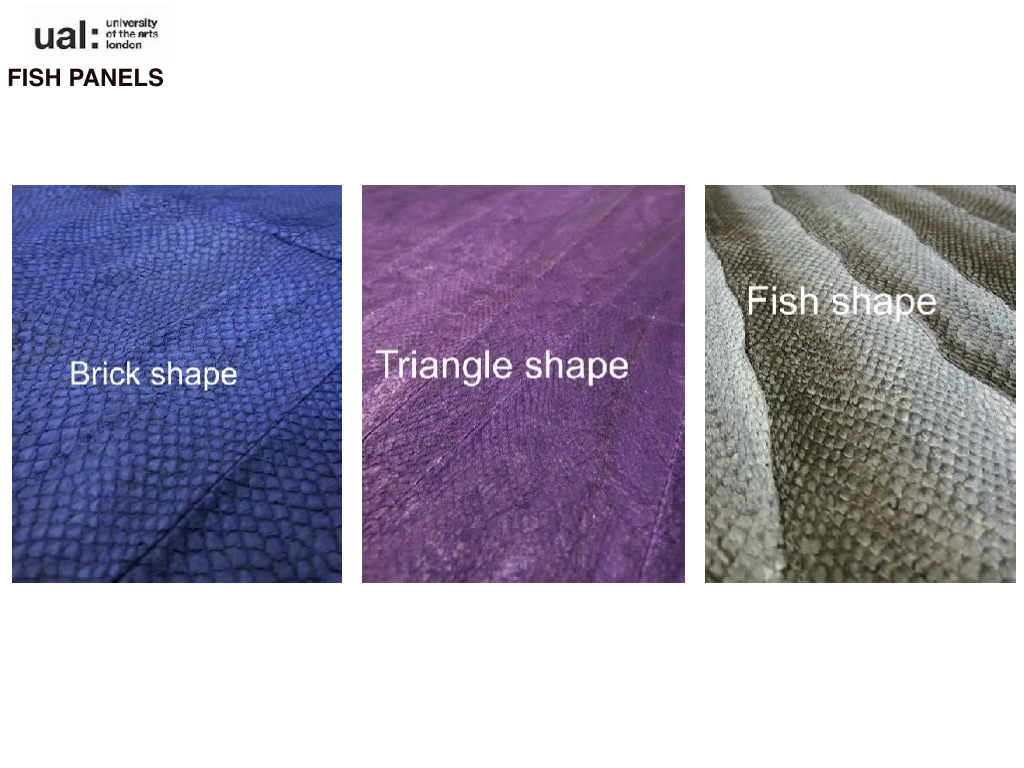

フィッシュスキンとして加工したものを、ファッションの素材として使っていくうえで少し問題になるのが形状です。魚から取ったままの状態ですと、すごく長細く、小さくてあまり加工には向かない形状をしています。

Atlantic Leatherは、それを(繋ぎ)より大きな形にして1枚ものとして扱えるように加工をしています。

(画像の)魚そのままの形状をしているのが「フィッシュシェイプ」と呼ばれる加工です。それを少し整えたのが「トライアングルシェイプ」。もう少し四角く切ったのが「ブリックシュプリックシェイプ」と呼ばれています。

こうしてフィッシュスキンをさまざまに加工して、よりファッション産業で加工しやすいようにしています。箔押しやホログラム、ミラー加工、エナメル加工といったものを施すことも可能です。

そして、もうひとつ私たちが取り組んでいるプロジェクトの特徴としては、植物タンニンで鞣し加工をするということです。これにはさまざまな木を使用しています。例えば、ミモザの木などを使用して、多様な色とテクスチャーを試みています。

そして、

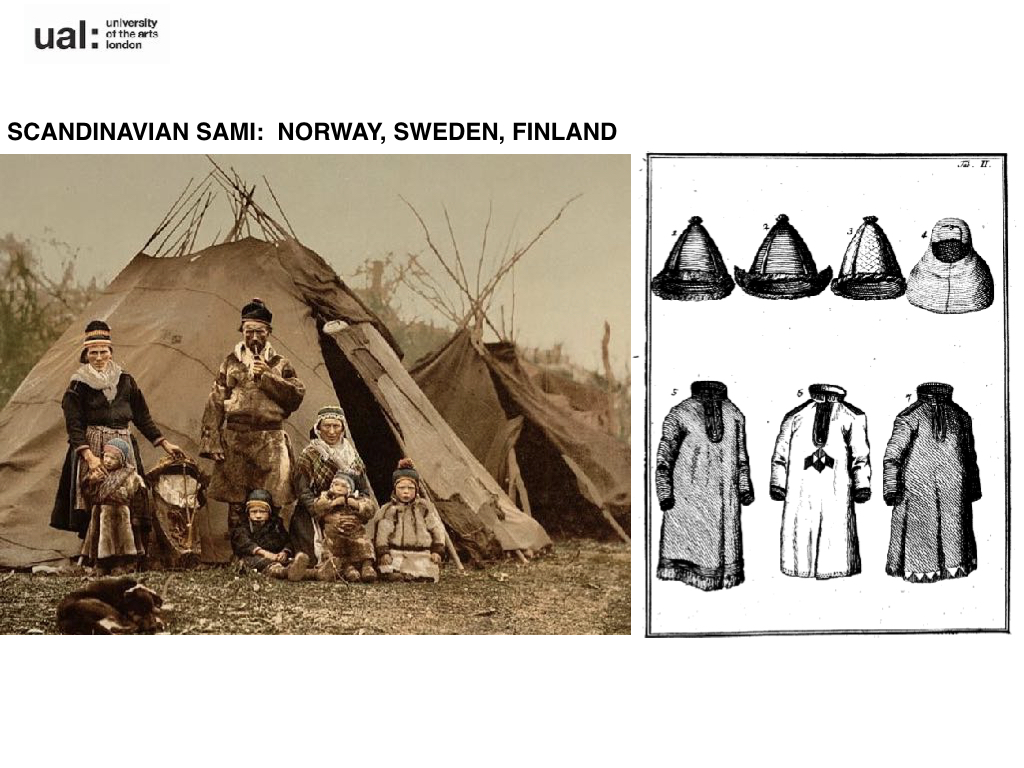

京都精華大学と一緒にこのフィッシュスキンのプロジェクトを実施するにあたって注目したのが、北極圏における先住民族たちが持っているフィッシュスキン加工についての研究です。北極圏の周りの国々は、海の近くや川の近くに住んでいたこともあって、魚を自分たちの食べ物とするとともに、そこから出た皮を加工して、自分たちの服に仕立てるということをおこなってきました。

こちらが北極側から見た周りの北極圏の国々です(画像)。例えば、北米の北極圏やアイスランド、サーミ族が居住するスカンジナビア地域、そして中国の北にありますホジェン族の住む地域、サハリン・樺太地域、クリル列島、千島列島ですね。もしくは極東ロシア、そして北海道。そういった地域が北極圏の先住民族の住む場所として知られています。

こういった先住民の方たちが、魚や周囲の資源とどのように向き合ってきたかを考えるのは非常に重要なヒントになると考えています。というのも、こういった魚というのは、海や川の周りに住む彼らにとっては、毎日食べるご飯やパンのような存在です。と同時に、自分たちの精神性を現すような存在でもあります。ですので、彼らは魚を過剰に捕獲しないということや、ごみを出しすぎないこと、使えるものはすべて使うこと、なるべく自然に返していくことなどを昔から続けてきているわけです。

ただ、こうした伝統は、工芸的な観点から見ても消失傾向にあります。それは世界的な問題でもあると思います。例えば、中国でも漁業が盛んになりすぎて魚がいなくなってしまうような現象も起きていますし、空気汚染も海に深刻な影響を与えています。

私たちが土地を開発したりダムを建設したりして、もともとあった自然の河川資源を破壊してしまうような行動をとっていることが、漁業やフィッシュスキンの伝統と可能性を壊してしまっている状態です。

先住民の皆さんたちも、自分たちがもともとおこなってきた漁業から離れて、農業や観光業に転向したりしていることも影響しています。

また、私たちが服に使う素材としても、綿やシルクといった扱いやすい素材がメインに流通しています。加工が大変なフィッシュスキンというものをメジャーなものとして使っていくというのはなかなか難しい状況にあります。

そして先住民の方々も、もともと自分たちで加工して着ていた服というのは、今は正装にしか使われない民族服としてや、民族の話をするときのみに活用されるような状態です。そういったさまざまなことが、今、文化と伝統が消失していく原因になっています。

もうひとつお話ししたいのが、このフィッシュスキンというものを、ファッション産業でどのように活用していくかということです。それを考えるにあたり、先進的な事例を紹介したいと思います。

(画像)これは、1930〜1940年代にサルバトーレ・フェラガモがつくっていたフィッシュスキンを使った靴です。当時、フェラガモはハリウッドで映画スターたちの服や靴をデザインしていました。

そして、第二次世界大戦中に自分の故郷であるイタリアに戻ってきました。イタリアに戻ってみると、当時はムッソリーニの独裁政権下ですからさまざまな制約がありまして服や靴に使える原料というものが手に入りづらかったんですね。ですので、彼は周りにあるものでなんとか自分のブランドを存続させていきたいと考えました。そうして周囲を見渡したところ、イタリアに残っていたのは北部地域でおこなわれている漁業でした。そこでフィッシュレザーを使うことに着目して、その当時としては本当に新しい取り組みで、魚の皮の鞣し技術をフェラガモ自身が開発しました。それはすごく革命的な開発だったと思います。その当時につくられたのが、今、写真でお見せしているような、とても美しい靴です。今、ちょうどフィレンツェにありますフェラガモの美術館で「サスティナブルファッション」と題しまして、その当時の靴が紹介されています。

以降、それに続けと言わんばかりに、さまざまなファッションブランドがフィッシュスキンを加工した商品を開発してきました。

こちら(画像左)に紹介しているのは、ブラジルのOSKLENというブランドです。ノバカラウという方がデザイナーで、アマゾン川に住んでいますピラルクという種類の魚を加工してつくったバッグ製品などを開発しています。また、こちら(画像右)は、大西洋で取れるパーチという魚を加工してつくられたNIKEのスニーカーです。

なぜ、私がこんなにフィッシュスキンとファッションの話をずっと熱く語っているかというとですね、私自身もジョン・ガリアーノとクリスチャン・ディオールのスタジオで、スタジオのリーダーとして勤めていた時期がありまして、そのときにフィッシュスキンに出会い、商品をつくっていたからなんです。

ジョン・ガリアーノというデザイナーは、新しい素材や、新しいアイデアを常に求めている人で、あるとき私とファブリック担当の部署の者たちと一緒に、エスキモーの人々が1950年代にパリに来たときのことを調べまして、現地リサーチに行きました。そして、サケとパーチで加工をしたフィッシュスキンを探してきました。

それをジョン・ガリアーノのところに持っていったところ、大層気に入ってもらいました。彼を新しいアイデアで驚かせるというのは、なかなか難しいことだったんですけれども、このときはすごく気に入ってくれました。ぜひこれでそのときのコレクションを全部つくろうということになりました。今、お見せしているもの(画像上)が、サーモンを使ったスカートやパンツで、こちら(画像下)がパーチ、スズキを使ったパンツです。そして、バッグのようなアクセサリーも同時につくりました。

こちらは、私自身がいろいろな加工を試しながらつくっているファッションの作品です。

これは水性のインクを使ってフィッシュスキンにデジタルプリントを施したものになります。これは近くで見てみると、ヘビ皮にとても近いテクスチャーであるということが分かると思います。ファッションの世界にはヘビ皮のような素材を使いたいという需要がありますし、とてもマッチするんじゃないかなと思っています。現在、いろいろなプリントや、箔押しのような方法、もしくは、レーザーで型抜きをするような加工というものを、さまざまに試しています。

そして、日本の加工技術でいいますと藍染めに着目しています。特に藍染めと型染めの技法を合わせるということをフィッシュスキンでおこなっています。私が想像しているのは、北海道に本州の人々が入ったときに、日本の人々が持っていた藍染めの技法と、アイヌの人々がおこなっていた素晴らしいフィッシュスキンの加工技術というものが、友好的に出会うことができたら、ふたつの技術が一緒になって、こういった見た目になるようなことがあったのではないか、という妄想から加工してみました。

そうした試みとともに研究を進めていくなかで、京都精華大学が、このプロジェクトに参加してくださっているというのは私にとっても重要なことです。京都という場所は日本の工芸の中心を担っている地域ですから、そこにある大学がフィッシュスキンプロジェクトに参加して、世界各地の先住民の技術と一緒に、私たちの未来の技術というものを考えることは非常に重要なことだと考えております。

もうひとつ、私が非常に重要だと考えて取り組んでいるのが、学生たちとの活動です。特に北ヨーロッパの国のファッションにおいて、非常に重要な学校というものを集め、その学校間で学生とともに連携しながらこのプロジェクトをおこなっております。

この学生たちこそ、私たちの未来を担う人々ですから、彼らがフィッシュスキンの加工技術や伝統を一緒に学び、そして実践の場に移していけるような教育をおこなうことが非常に大事だと思っています。また、彼ら自身もほとんどが北ヨーロッパの出身ですので、おそらく彼らの遠い先祖は、フィッシュスキンを実際に加工して、身につけていた可能性もあるでしょう。

日本でおこなったワークショップでは、北海道の二風谷での

アイヌ民族博物館とともにおこなったプロジェクトもあります。

そして、中国でもワークショップをおこないました。ホジェン族の自治地区で、もともと彼らが持っていたフィッシュスキンの加工技術を学びました。

こういったワークショップを通して、学びのあとに、いかに学生自身のものにするのかということもとても重要だと考えています。

今、お見せしている画像が、さまざまな学生がワークショップに参加したあとに制作した作品です。天然の鞣し技術を

使って自分の服のためのテキスタイルをつくるですとか、服のデザインに活用したり、中国の先住民に学んだ技術をかぎ編みの手法に取り入れたり、フィッシュスキンに刺しゅうを施したりといった工夫がありました。

どうもありがとうございます。もし、何か質問がありましたら聞いてください。

◆ファッションにおけるFish Skin、工芸とFish Skin

■米原:ここからは、小北さん、松山さんも含めて今、この研究が京都を舞台にしてどのように進んでいるかに話を移していきたいと思います。

先ほどエリザさんのお話にもありましたが、ファッションにおけるサスティナブルについてです。すでに報道されていますので、ご存じの方もおられるかもしれませんが、イギリスの有名百貨店等でエキゾチックレザーを使った製品を今後は扱わないという宣言がなされています。まだ日本では実感しにくい部分はありますが、現実問題としてヨーロッパのファッションの世界では、エキゾチックレザー製品はデザイナーたちがつくっても売る場所がないという喫緊の問題があります。

ヨーロッパ以外でもこの動きに続く小売業は非常に多いだろうというふうに思われますし、そう遠くないうちにアジアや日本にも波及していく。そういった観点からも、エキゾチックレザーの代替となる皮を使ったものづくり、ファッションの制作というのが求められています。

小北さん、ファッションの世界では消費者がデザイナーにこうした高い倫理観を求めるというのは一般的なことなのでしょうか?

■小北:そうですね。日本ではサスティナビリティや環境に配慮したものづくりに対する価値をどう認めていくか、みたいなことはまだしっかりとは浸透していないように思います。最近では日本企業もこうした取り組みが増えてきましたが、消費者の意識はまだ薄いと思います。

今回、このフィッシュスキンの取り組みに参加させてもらった意義としては、こうした先進的な欧米での倫理観に接していけることがとても大きい。そして、そこで得たことを日本で広め、伝えていくことがこのプロジェクトでの役割でもあるかなと考えています。

ファッションは、ただ単に服をつくることだけじゃなく、その服がどういったものなのか、

より自己表現であったり、何か自分の豊かさの表現とか、そういったものであったりしますけれども、ただ単に自分のエゴの表現とか、ただ単に物質的な豊かさということではなくて、やっぱり次の未来の価値としては、環境に配慮したりとか、そういったほかの人にも配慮していくようなそういったものづくりということが、ファッションとしての価値になるんだということを、しっかりつくり上げていったりとか、それを先ほどもありましたけど、学生とともに学んでいって、次の世代が、そういった価値づくりをできるような場をつくっていくということが、とても大切なんじゃないかなと思っています。

■米原:このプロジェクトのなかで、京都精華大学では日本の伝統的な染色技法でアイスランドのフィッシュスキン染めるチャレンジをしています。染色にも多様な技法があります。現在、数名の職人さんとご相談を進めています。

本日は、今、一番試作が進んでいる松山染工の松山一成さんにお越し頂いています。松山さんは「浸染」という染めのお仕事をされておられます。読んで字のごとくですが、浸し染めです。ざぶんと染料につけて生地を染めます。いわゆる無地染めです。松山さんの仕事としては、普段はお坊さんの法衣などを手掛けておられます。

■松山:うちの工場は、もともと一般の和装・呉服関係の仕事が中心でした。そのうちに色々と設備を変えていくなかで、法衣関係や神社の装束関係など、さまざまな分野で使われる生地の無地染めというのをしております。主な仕事としては、お預かりした白生地を見本のお色に色合わせをしながら、むらなく、より堅牢に、美しく染め上げるという内容です。

■米原:ご来場の皆さんにも後ほどゆっくり見て頂きたいのですが、今日、登壇者用のマイクを置いている座布団は松山さんが染められたものです。紫と緑、伝統的な色ですね。

■松山:法衣関係などでよくご依頼のある色ですね。

■米原:松山さんのお仕事に限らず、京都の染めはシルクに特化していることが一般的です。浸染をはじめとして染色の技法はさまざまにあるとしても、扱う素材はシルク。シルク以外の繊維・生地もあまり扱わない京都の染色職人が、フィッシュスキンの染めに挑戦することをまずはお伝えしたいな、と思います。

そしてもうひとつ、京都の浸染は合成染料(化学染料)に特化した仕事であることも知っておいて頂きたいと思います。これは意外に思われるかもしれませんが、京都の染めはもう150年間以上、合成染料とうまく付き合いながら技術を発展させてきました。明治時代に欧米からたくさん合成染料が入ってきたときに、その発色と定着の良さ、色の選択肢の豊富さに日本人は驚きました。これは、それまで主流だった植物染料に比較して、です。特に京都の染色界は古くからの伝統技法のなかで化学染料を使いこなす試行錯誤が多くの職人さんたちによっておこなわれました。合成染料を使うことの是非はさておき、京都の染色はこの150年間でめざましく進化したといえます。

しかし、今回のフィッシュスキンの取り組みでは、現在のところはすべて植物染料を使っています。それは、この研究プロジェクトがエシカルやエコロジカルといった思想が出発点になっていることに由来します。ただ本来は、松山さんをはじめ京都の染色職人さんたちが扱う染料は合成染料が一般的です。

こうした2つの前提を踏まえて、次は具体的に魚の皮をいかに染めていくか、という話に移りたいと思います。先ほどのエリザさんの発言のなかにも「強靭な素材である」という話がありました。当初、これは意外に感じました。私は朝食でお馴染みのサケの皮のペロンとした状態をイメージしていたんですが、アイスランドで鞣されたフィッシュスキンを手に取るとヘビ皮やワニ皮を想起させるような強さを持っていました。

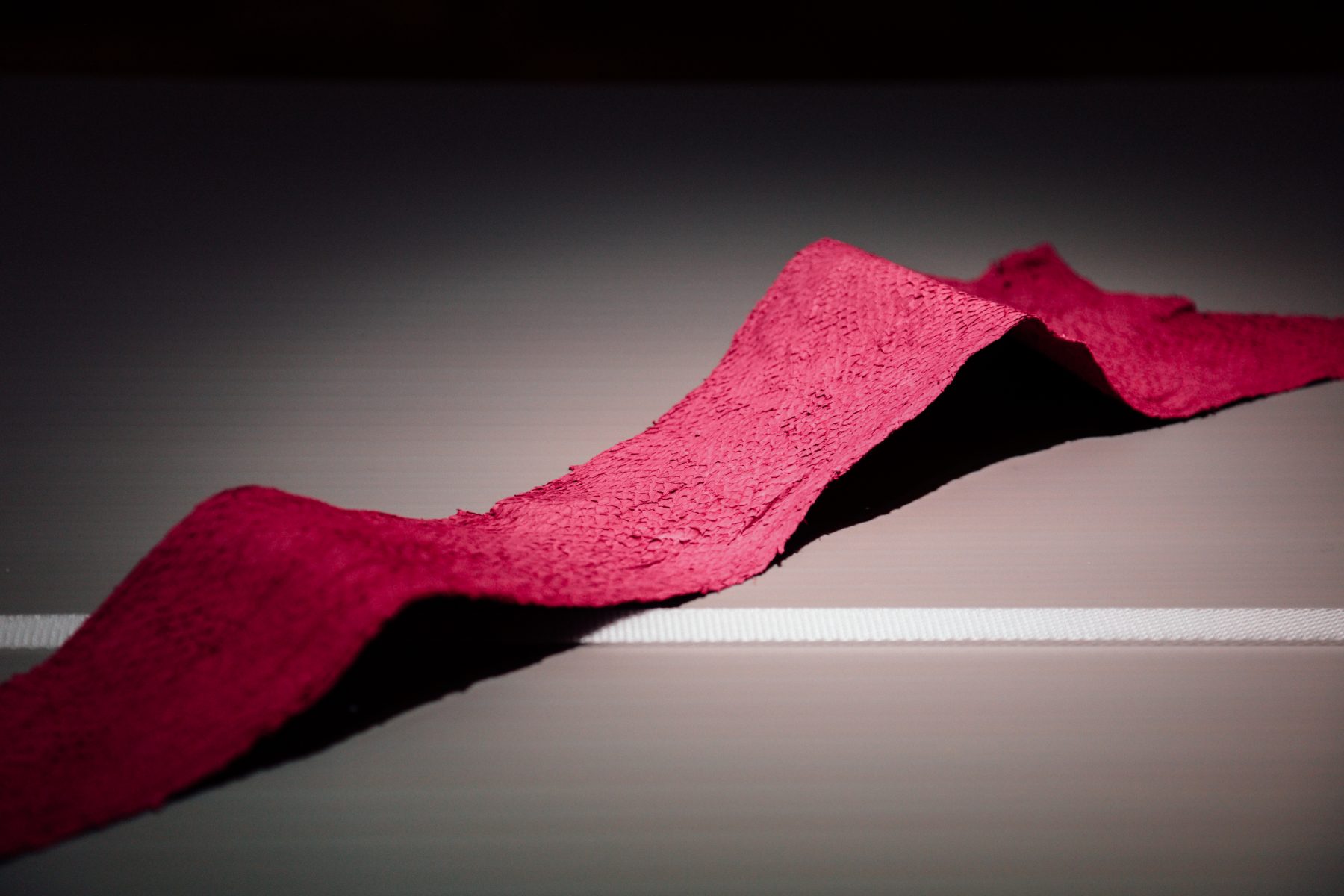

会場にもフィッシュスキンを用意しました。これは、実際に松山さんが染めたものです。先程、染色作業中の画像を見ましたが、染め上がり直後はすごく発色してますけども、落ち着くいてくるとこれぐらいの色味になるんですね。

■松山:そうですね。生地でもフィッシュスキンでも、湿っている状態は実際の倍ぐらいの濃度に見えてしまいます。乾くとずいぶん落ち着きますね。

■米原:ファッションの世界からの要望に応える、ということもあって、かなりビビッドな色にチャレンジしてもらっています。とは言っても、草木染めなので自然界にない色というのはやっぱり難しいんですよね。松山さんにはカラーチャートをつくって頂いていますが、染料と媒染剤の組み合わせなどで色彩はかなり豊富になります。ただ、「鮮やかさ」という点では今のところ限度がありますね。

■松山:自然界に多いのは黄色系統や茶色系統の色彩ですね。そのなかで比較的ビビッドな色素を持つもので、かつ堅牢な色素を選んでカラーチャートをつくりました。

■米原:本来、落ち着いた色彩が草木染めの良さでもありますしね。現在はビビッドな発色を目指すなかで、染液に付ける時間や媒染剤の選択などを試行錯誤している、ということですね。

■松山:フィッシュスキンを染めてみて「シルクよりは 濃度が上がりにくいな」というのが率直な印象です。先ほど、温度を上げたら皮が溶けてしまったという話がありましたけれども、シルクを染めるときには、たっぷりの水でしっかり温度を上げます。そして、そのなかで糸を膨潤させた後に色素を入れていきます。フィッシュスキンを扱い始めた当初は、この皮が水分を含むのかどうかも分からない状態でした。ただ、温度を上げると縮んでしまうということは分かっていました。染色の濃度を上げるために温度を上げたいんですが、(縮みを心配して)なかなか温度を上げられない状態で作業をしていました。

■米原:通常は法衣を染めている工場の隅で、フィッシュスキンの染めをしてもらっていますね。法衣と同じ設備を使って、というわけにはいきませんので、そういった意味でもご苦労をおかけしています。

エリザさんに伺いたいのですが、先ほど、アイスランドのアトランティックレザーの説明のなかで「家族経営で手仕事の工場であるということをとても大事に思っている」というお話しがありました。京都で初めて松山さんの工場を訪問したときも同様のことをおっしゃっていましたね。

こういった最先端な用途に「家族経営」と「手仕事」を活用しようとしていますよね。ファッションの世界において、世界各地の伝統的な手仕事を活用し、新しい未来の社会を描くことはどういった位置づけにありますでしょうか。

■エリザ:「伝統」が、家族のなかで受け継がれ現代に伝えられてきていることは、京都でも非常に大きな要素だと思いました。松山さんの工場にお邪魔したときにも、ご自身とお父さん、お母さんやご兄妹も一緒になってお仕事をしているところがとても素晴らしいなと思いました。もちろん家族経営は大変です。未来を考えるうえではなかなか思うようにいかないところもあります。

そして、

Atlantic Leatherに関しても実際に行ってみてびっくりしました。もっと大きな工場で大々的にやっているんだと思っていたんです。工場では本当に家族がベースになっていました。そして、それこそが今後のファッションの未来を考えていくうえで、ひとつの特徴となる、と考えたんです。

というのも、現在、ファストファッションなどがさまざまな方法で大量かつスピード重視で生産をしています。そうした業界にこのフィッシュスキン素材を導入していくうえでは、新しい素材というだけではなく、特別な価値を持った素材であるべきだと考えています。従来の素材と同じように扱い、同じように加工していては、フィッシュスキンが持つ意味が伝えきれないと思います。大きなブランドと小規模なファミリービジネスが対等に仕事をし、ともにフィッシュスキンという素材を大切に考えるようにすべきです。これが、私が生産方法だけではなく、(小規模な)生産体制 を重視する理由です。そして、こういった思想はこれからのファッション業界のなかでも重要な要素になっていくと考えています。

■米原:この研究にはいくつもの視点が絡み合っていますね。たくさんの人、たくさんの業界の思惑と言い換えても良いと思います。

整理しましょう。

まず、アイスランドにとっては国の産業をこれからどのように扱っていくかという課題です。世界有数の漁獲量を誇りながらも、製品化・出荷工程の事情で魚皮を大量の廃棄し続けている。倫理的、環境的な課題はもちろん、できれば廃棄する魚革が「商品」になれば一挙両得になります。

また、ファッション業界にとってはエキゾチックレザーの代替素材を緊急に用意する必要がある。エキゾチックレザーはこの数年で主要百貨店等で販売できなくなりますが、「エキゾチックレザーのような風合いの素材」の需要が無くなったわけではありません。鱗を持った皮(革)のなかではフィッシュスキンが有力候補です。

そして、レザー素材を加工する労働者にとっては労働環境の問題があります。労働者の権利を守り、適正な取り引きのもとでファッション素材が供給される環境をあらためて考える時期です。

また、京都にとっては和装産業、絹染色に特化してきた伝統染色の技術を更新することになる、工芸分野の課題です。

多くの人の、多くの思いが詰まっています。

非常に多くの機関がこのプロジェクトに参加しているなかで、例えばイスラエル海洋研究センターのような環境調査を担う機関も参加しています。これは、魚の皮をファッション素材に使うことで、海洋の生態系バランスを崩すのではないか、という懸念からです。エキゾチックレザーの代替として始まったフィッシュスキン研究が、新しい環境課題を引き起こさないかを監視するために参加しています。

■小北:今年2月、このプロジェクトに参画する機関がイスラエルに集まって会議をしました。(イスラエル南部の)エイラットという紅海に面した街にある、フィッシュスキン研究に参画している海洋研究センターで主におこなわれました。紅海の塩分濃度の関係で魚の餌となる藻などの培養に適しており、おもに養殖・栽培漁業についての研究をしているところです。今後の人口増加を見据えて食糧問題についての研究が盛んにおこなわれています。生態系に影響を与えず、食料の増産をする。また、食糧増産に伴う廃棄物の増加への対応についてなどです。先ほど、エリザさんからもお話がありましたが魚を食品に加工したあとの廃棄物の大部分を皮が占めています。イスラエル海洋研究センターとしては、その皮の活用を海洋環境や生態系に影響を与えずにおこなってほしい、という要望でした。このプロジェクトにはそういった視点で参画している、という話を伺いました。

これから僕たちはフィッシュスキン素材の研究を進めていくことになりますが、ただ単に素材をつくるだけじゃなくて、素材の原料調達や環境への配慮を意識していきたいと考えています。生産の持続可能性は大切なことですが、もっと大きなサイクルでの持続を視野に入れなければいけない。フィッシュスキン研究のプロジェクトにイスラエル海洋センターが入っている意義はとても大きいと思います。

■米原:会場に松山さんが染めたフィッシュスキンを持ってきました。まだ試し染めの段階ですが。

■松山:この大きなフィッシュスキンを染めるのはこれが初めてでした。それまでは、もっと小さな皮片をビーカーで試し染めしていました。鞣し方が違うフィッシュスキンを何種類か預かって染まり方の違いを試して。ただ、鞣し方によっては少し温度を上げるだけでものすごく縮むような状態でして。

■米原:鞣し方で収縮が変わるんですね。

■松山:温度を上げてもさほど影響がない鞣し方のものもありました。縮みやすいものは染めるのが怖いですね。

■米原:染液が入り込みにくい素材でもありますね。

■松山:かなり入り込みにくいですね。温度を上げすぎて、「ぎゅっ」と縮んでしまったものなんかは触っていると表面がぽろぽろ剝がれてきます。すると、なかにゼラチン質のような層があってその部分はまったく染まっていない、ということもありました。このことで、やはり表面染着をしているんだな、ということが確認ができました。

■米原:本来は、染めと鞣しの職人さんが互いにコミュニケーションを取りながら進行するべきですよね。今年の9月にアイスランドで開催されるフィッシュスキン研究の会議に松山さんも出席して頂く予定です。

Atlantic Leatherの鞣し職人さんとも情報交換し、工場見学もして、今後のお互いの仕事がうまくいくようにしたいですね。

■松山:そうですね。これからは「鞣し方に応じた染色」「染色に適した鞣し方」を意識して進めていかなくちゃいけないと考えています。

■米原:現在、松山さんが染めたフィッシュスキンは

京都市産業技術研究所で産業素材としての評価をしてもらっています。光や汗、洗濯などにどれほど耐えうるか堅牢度をはかる試験ですね。この試験結果ですが、とても良くない数値が出ています。一見、とてもきれいに染まってはいるんだけども、まだ、ファッション素材としての基準には達していない、という評価です。研究としてはまだ初期段階ですので現段階の数値はあまり気にしていませんが、こういった評価は今後の方向性を考える材料にはなりますね。

■松山:普段、和装の仕事をしていますと、よく「色を抜く」ことを考えます。たとえば着物に後から家紋を入れるときや、染め替えをするときがそうです。しっかりと染めることが仕事ですが、いつか色を抜くときにはちゃんと抜けないといけない。なので、色が抜ける染料を使うというのも和装染色ならではかもしれません。

■米原:いつか色を抜くときのために、抜けやすいような染料というのを配慮されているんですね。

■松山:そうしてひとつの生地を染め替えながら何代も大切に使っていく和装文化があります。「堅牢度」という基準では、もともとファッションの世界とは違う価値観があるのかな、と思います。

■小北:染めの前工程に鞣し作業があって、染めの後工程には表面加工などもあります。それら各工程の連携をどう考えていくか、というのは今後の大きな課題ですね。それぞれの強みをうまく組み合わせると素材としての課題を解決できることもありますから。

■米原:エリザさん、松山さんが染めたこの色はどうですか。

■エリザ:一番好きな色なのでうれしいです。

■米原:この研究はEUの「HORIZON 2020」という大型研究助成のもとに展開しています。私たち京都精華大学はEU圏外ですので、ほかの8機関とは少し違うスケジュールで動いていますが、全体としては今年2019年から4年間の研究プロジェクトです。基礎研究ではありますが、この4年でファッション素材としての実用化への感触を探る、という目的もあります。エリザさん、このフィッシュスキン研究の4年後の見通しをお聞かせ下さい。

■エリザ:重要だと考えているのは、このプロジェクトで私たちがつくるものがサスティナブルであるということ。それは、鞣しの加工においても、染めの加工においても、私たちが「持続可能な技術」を開発していくことです。

また、技術開発とともに、市場での展開方法についても考えていく必要があります。現在のファッション産業のなかにフィッシュスキンが、どう入り込むか、どのような立ち位置を持てるのか。ラグジュアリーブランドをパートナーにするのか、大学や研究機関と組むのか、あるいはまったく異分野の産業との協業もありえるかもしれません。大切なのは「技術開発と市場展開」の両方を見据えながら研究を進めること。現在は未来のあり方を左右する選択肢がいくつもあります。

■米原:エリザさんからは誰もが知るようなファストファッションの世界的なブランドの名前も出てきましたが、そういった企業をパートナーの選択肢から外さずに、むしろ、手仕事で持続可能な素材でありながら、そういった企業と付き合う方法を模索することが重要だと思います。思想が違う相手だから、と諦めない。そういった思考の転換が、家族経営の職人さんたちのあり方も変えていくことになると思います。

■松山:今、浸染の業界はとても厳しい状況です。私にとってこのプロジェクトに参加することはとても良い経験になります。新しい素材の染色の経験が、伝統的な浸染の業界に取り込めたらいいなとも思っています。普段は化学染料で染めていますけれども、それは環境負荷という問題を抱えています。そうした問題への意識から、以前より個人的に草木染めに取り組んできました。フィッシュスキンのプロジェクトは、あらためてこれからの染めの仕事を考える機会になりました。

■小北:今はアイスランドのフィッシュスキンを使って染色実験をおこなっていますが、今後は日本国内での調達も検討していきたいと考えています。国内で魚の養殖の研究に取り組んでいる研究機関とも意見交換などをしていますが、できるかぎり生態系に影響を与えない方法で養殖された魚を求めています。たとえば、魚そのものは卵から完全養殖されていても、その成長過程で摂取する餌は、成長の関係で小魚などを乱獲して与えているということもあります。大きな魚を養殖するために、小さな魚の生態系はあまり考えられていない現状がある。このあたりの問題を整理し、研究にとってどう位置づけていくかは今後の課題ですね。

また、海産物の食品加工を研究している方と連絡を取ったりもしています。先ほども「50%の廃棄物」について話がありましたが、牛や豚などの畜産業では、ある程度食品に加工される場所が決まっているので廃棄物の入手はしやすいのですが、海産物の場合は加工場所が点在しているために一括で調達しづらいという問題があります。とくに日本では、魚の皮も含めてさまざまな廃棄物を粉々にして養殖魚の餌や肥料などに使っていたりしていますのでなおさらです。いずれも産業として考えるとコストとの戦いもあり、たんに倫理的な正しさだけでは都合が付かない場合も多い。このフィッシュスキン研究もいずれはビジネスになっていくことを考えるとコスト面との兼ね合いもしっかりと検討していく必要がありますね。

■米原:日本では、北海道のアイヌの人たちが伝統的に魚の皮を加工してきたという歴史があります。また、東北でも魚の皮が暮らしのなかに取り入れられていた歴史があります。いずれも現在は産業としては残っていませんが、地域の記憶や文化のなかに残っている。私たち大学のいいところは、すぐに利益にならないことにも着目して、チャレンジをして、いつかは世の中を変えることができるんじゃないかと願って研究活動を続けられることだと思います。そして、研究に賛同してくださる学外の方々と一緒に、現実的な経済面のこともしっかりと考えていく必要があります。ともかくこの研究にはさまざまな視点が必要ですね。またこれからも国内外でたくさん仲間を見つけていければいいなと思っています。

なにより、この研究内容はとてもわくわくします。夢がありますよね。私もエリザさんや小北さんから初めて「サケの皮を、手仕事で鞣し、草木染めで染めよう」と聞いたときに、まずはとても楽しそうだと思いました。持続可能社会やSDGsといった難しそうなことよりも、まずは楽しそうだとわくわくしました。

本日ここにご来場頂いた皆さんとも、このわくわくする気持ちを共有できたていたらうれしく思います。このプロジェクトに関しては今後も定期報告の場を設けたいなと思っていますので、見守っていただきながら、ときにはご参加いただけましたらありがたく思います。

少し話し足りないところもありますけども、時間がきちゃいました。第一部はこれでおしまいにします。

こちらが、私たちが一緒にプロジェクトをおこなっているパートナーたちです。それぞれ大学や団体、研究機関、企業など各方面の手を借りながらこのプロジェクトをおこなっております。

こちらが、私たちが一緒にプロジェクトをおこなっているパートナーたちです。それぞれ大学や団体、研究機関、企業など各方面の手を借りながらこのプロジェクトをおこなっております。