日 程:2019年9月1日(日) 13:00~17:00

会 場:京都国際マンガミュージアム

主 催:京都精華大学 伝統産業イノベーションセンター

共 催:「KYOTO KOGEI WEEK」実行委員会

協 力:文化庁、京都府、京都市、京都商工会議所

参加費: 無料

「 We-工芸から覗く未来」全文公開にあたって

「 We-工芸から覗く未来」オープニング

「 We-工芸から覗く未来」第1部 「ファッション素材としてのフィッシュスキンと京都の染色技術」

「We – 工芸から覗く未来」 ディスカッション「未来へのバトン」

手仕事の、次の1000年のために

[登壇者]

[モデレーター]

鞍田崇

哲学者、明治大学理工学部准教授

哲学者。1970年兵庫県生まれ。京都大学文学部哲学科卒業、同大学院人間・環境学研究科修了。博士(人間・環境学)。専門は哲学・環境人文学。総合地球環境学研究所を経て、2014年より現職。近年は、ローカルスタンダードとインティマシーという視点から、工芸・建築・デザイン・農業・民俗など様々なジャンルを手がかりとして、現代社会の思想状況を問う。著作に『民藝のインティマシー「いとおしさ」をデザインする』(単著、明治大学出版会2015)、『「生活工芸」の時代』(共著、新潮社2014)、『〈民藝〉のレッスンつたなさの技法』(編著、フィルムアート社2012)など。

---

金谷勉

有限会社セメントプロデュースデザイン 代表取締役/クリエイティブディレクター

1971年大阪府生まれ。京都精華大学人文学部を卒業後、企画制作会社、広告制作会社を経て、1999年に有限会社CEMENT PRODUCE DESIGN(セメントプロデュースデザイン)を設立。伝統工芸や地場産業の世界にはなかった発想を持ち込み、新たな可能性を創造する商品を多くプロデュースしている。2011年からは、全国各地の500を超える町工場や職人と流通を見据えた協業プロジェクトや情報連携も進めている。近著に『小さな企業が生き残る』(日経BP)京都精華大学伝統産業イノベーションセンター特別共同研究員。

http://www.cementdesign.com

---

中川周士

中川木工芸比良工房 主宰

1968年京都市生まれ。1992年、京都精華大学美術学部立体造形卒業。大学卒業と同時に父清司(重要無形文化財保持者)に師事、木工職人として桶、指物、刳物、ろくろなどの技術を学ぶ。木工職人として10年間働きながら、鉄による現代美術作品も制作発表。2003年滋賀県志賀町(現在は合併により大津市)に独立工房「中川木工芸比良工房」をひらく。伝統的な桶制作の技術を用いて、新しく洗練されたデザインのシャンパンクーラーなどの作品を手がけている。京都精華大学伝統産業イノベーションセンター特別共同研究員。

https://nakagawa.works

---

永田宙郷

合同会社ててて協働組合 共同代表/プランニングディレクター

1978年福岡生まれ。金沢美術工芸大学芸術学専攻卒。大学在学中の2001年に仏・エルメス社と刀剣を制作し、第6回イスタンブールビエンナーレはじめ、現代アートの展覧会に出展。その後、金沢21世紀美術館(非常勤)、デザインプロデュース会社等を経て現職。『ものづくりをつくる』をコンセプトに数多くの事業戦略策定と商品開発に従事。伝統工芸から最先技術まで時代に合わせた再構築や、視点を変えたプランニングを多く手掛ける。2012年より『ててて見本市』を開催。京都精華大学伝統産業イノベーションセンター特別共同研究員。

https://tetete.jp

---

八木隆裕

茶筒老舗 開化堂六代目

1974年京都市生まれ。大学卒業後、京都ハンディクラフトセンター(アミタ株式会社)での勤務を経て開化堂の六代目を継ぐ。修業の後、イギリス・ロンドンでのプロモーションに単身で挑み海外販路の拡大に挑戦。また海外デザイナーとのコラボレーションによる新しいプロダクトラインの開発も手掛ける。伝統工芸の若手後継者がこれまでにない新しいものを生み出していくプロジェクトユニット「GO ON(ゴオン)」のメンバーとしても活動。過去の概念にとらわれない、新しい工芸の有り方を模索している。京都精華大学伝統産業イノベーションセンター特別共同研究員。

https://www.kaikado.jp

---

米原有二

京都精華大学 伝統産業イノベーションセンター長

1977年京都府生まれ。京都を拠点に工芸を対象とした取材・執筆活動をおこなう。2017年に京都精華大学伝統産業イノベーションセンター特任講師に着任。工芸を起点とした社会研究・教育に取り組む。おもな著書に『京都職人 -匠のてのひら-』、『京都老舗 -暖簾のこころ-』(ともに共著・水曜社)、『京職人ブルース』(京阪神エルマガジン社)、『近世の即位礼-東山天皇即位式模型でみる京職人の技術』(共著・青幻舎)など。

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

■米原:はじめに、この長いテーブルの上に置かれた工芸品について説明します。第二部でご登壇いただきます中川周士さんと八木隆裕さんの作品です。中川さんの木工作品「杉柾合わせ盆」は、木そのものが持つ美しさが印象的です。人の手でさらに美しいものになっていく、そのことを表現したくて制作過程で出るかんなくずを乗せています。

八木さんの茶筒に関しては、ものは同じですけれども、経年変化の美しさを伝えるために制作時期が異なるものを並べて頂きました。時の流れが美しさを育てる、そのことを伝えようとしました。

■鞍田:タイトルがですね、先ほどは印刷の間違いかなと思ったんですけど「手仕事の、次の1000年」とあります。100年の間違いかなと思ったんですけど、やはり京都だということだと思うんです。あともうひとつ、今日、再々話題になっているサステイナビリティーや環境問題を考えるときにより長期スパンでものを見るということが求められているということだと思います。今回お集まりいただいた面々は、そういったことを考えていらっしゃる方々だと思うので、僕自身、楽しみにしております。

この第2部は私を含めて6名で進めてまいります。大きなタイトルですが、工芸というものをより広く社会的な視点で、その役割と可能性を考えたいというのがこのセッションの意図でもあります。

1つ目の議題は、「文化としての工芸 経済のなかの工芸」というテーマです。

工芸を考えるときに、伝統的・文化的な意味合いというものがありつつ、もう一方で産業として今後の可能性を問うという2つの側面がありますね。いずれも大事な側面だと思うんですけど、まずは、永田さんからこのお題にちなんだ話題提供をいただきたいと思います。

文化としての工芸 経済のなかの工芸

■永田:まずは、ここにご来場いただいている方々と「工芸の現状」について整理をしたいと思います。

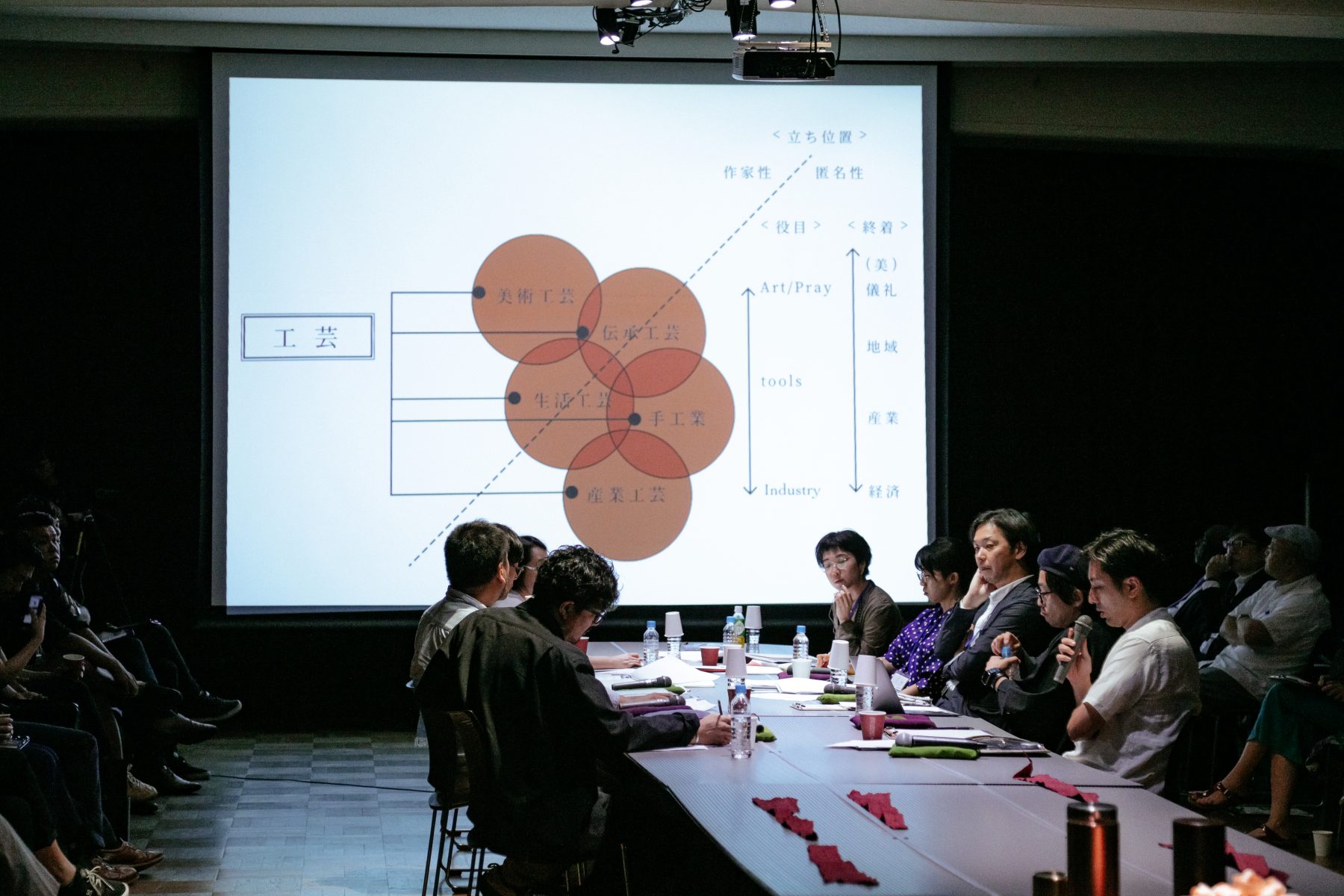

ひと言で「工芸」と言っても、実はいろんな工芸があって、そのうえに成り立っているんじゃないかということを図にしてみました。

今、目の前に桶をつくっている中川さん、茶筒をつくっている八木さんがおられます。そうした「生活に基づくもののつくり手」もいれば、細やかな技術が詰まった「美術工芸」の方もおられます。また、お祭りの道具をつくられるような、変わってもらっては困るというような「伝承工芸」と言われるようなジャンルだとか。

あとは、最近だといろんなお店で工芸品として売られているような「手工業」だとか「産業工芸」と言われるような少し経済規模が大きなもの。

この図では、地域経済や文化を支えるためのものから、儀礼や祈りをささげるようなためのもの、作者が自分なりの美を表現するためのものまで。大きく分けると5つぐらいの工芸というあり方があるんじゃないかというところでまとめています。

これらのひとつひとつがどういうふうにこれからやっていけるかというのを僕も考えていますし、今日お集まりの皆さんもそれぞれの立場でお考えだとおもいます。

■鞍田:「手工業」と「産業工芸」って何が違うんでしょうか。

■永田:規模で分けて考えています。産業工芸は(陶磁器産地の)瀬戸や波佐見のように会社単位で50人、100人という規模があり、地域産業として1万人近い雇用を生むような地域もあります。一方で手工業になると工房につき5人とか。家族だけでは足りないけれども、という規模ですね。地域の産業と言うにはまだ小さい単位というものも多くあります。

「工芸」というひと言、漢字2文字で語ってしまうととても曖昧になるものを、今日は問題提起ということで、ちょっとひも解いてみたいと思いました。工芸にもいろんな種類がある。そのうえでこれからの1000年という時間軸があって、ちょっとまだ僕にも長すぎて捉えきれていませんが、工芸家の未来がどう続いていくのかということを、皆さんにお聞きしたいなと思いました。

■鞍田:引き続き、金谷さんのほうから「デザインは誰のものか」というお題を。

■金谷:僕の仕事は各地の町工場や工芸の現場での商品開発のサポートなどです。これまでにだいたい500社から600社ぐらいの経験があるなかで、工芸の方々の場合はどうしても自分たちの技術の展開だけで状況を打破しようという傾向があります。今回は、持続可能な経営をを確立し進めていこうとされている工芸の工房をご紹介させていただきたいなと思っています。つくるために誰かを犠牲にしていかないといけないというのがものづくりが抱えている現場課題だと思います。その課題を経営で解決しようとされている工芸の工房です。

■鞍田:今日は(着物姿で)めっちゃ気合が入ってはりますね。

■金谷:僕が着てきたのは(アウトドアブランドの)snow peakの着物です。こういった新しいジャンルの人たちが工芸に参加されてきているのも最近の流れなのかなと思います。

では事例の紹介に移りますね。

東京都江東区で営んでいらっしゃる「華硝」さんという江戸切子の会社です。ここはもともと大手ガラスメーカーの下請けをされていました。しかし、そのメーカーが倒産されたのをきっかけに、自社での企画・製造・販売へと切り替えられた会社なんです。(インターネット黎明期の)1997年にすでにネット通販を始められています。最初はとても小さなお店で、お店といっても、工房の2階にある応接室で販売をしていました。しかし、地道にお店の売り上げのデータをきちっと管理して日本橋に出店されるまでにいたりました。

この会社は知的財産に関する意識も高いです。

工芸の方々って、特許や意匠などを知財登録されていることは少ないのですが、この会社は自分たちの技術や、技術から生まれた江戸切子の新しいパターン(意匠)に名前をつけて、なおかつそれを権利化したんですね。意匠登録や商標登録もされているので、その名称自体も江戸切子のほかの職人は使えません。

そして、その知財を活かして江戸切子以外の商品に展開されています。飴やiPhoneケース、折り紙、手拭いなどがあります。日本橋のお店にお越しのお客様はほとんどの方がご自分のために購入されます。江戸切子は高額商品ですから。ただ、一方でお土産の需要もある。日本各地や海外からお越しのお客様がお土産でプレゼントにするような低価格帯の商品にこの知財が活かされています。

そして、この会社の取り組みでもっとも驚いたのは人材教育です。

「10年で一人前」と、時間がかかる人材教育を、工房のすべてを公開して「5年で一通りのことができる」教育方法をつくられました。そして、それを江戸切子のスクールとして運営されています。つまり、人材教育にかかる費用を、江戸切子をやってみたいという方からお金を頂いて賄っている。その先のトレーニングも、職人として成長させていく仕組みもそのスクールに組み込まれています。この会社の人材採用はこのスクールの修了者が対象です。

こうした仕組みなので、常に江戸切子の技術を更新していく必要があるんです。この会社に出会ったとき、僕は非常にびっくりしました。ものづくりの課題を、「もの」ではなく、クリエイティブな経営で解決しているからです。

技術も権利化すればプロダクトとしての「商品」になるのかなと感じました。また、技術を教えること自体もこうやって仕組化すれば新しい工芸教育という「商品」になるとも思いました。どの業界でも「こうあるべき」という真水思考はありますが、そこからの次の発想に移って「考動」することの大切を感じます。

■鞍田:米原さん、今日、僕をモデレーターにしたのはたぶん間違いですよ。こういうお話しを聞くと質問側にまわりたくてしょうがない。

たしかに経済性ということを考えたときには、すごく大事なことをしておられるのはよく分かります。一方で、工芸の世界ってある種の共有性というか、そういうものがありますね。それが騙し合いみたいになると、えげつない話やと思うんです。(通訳者に)えげつないって訳せる?

たとえば、昔、僕が在籍した環境問題の研究所では「森は誰ものか」という問いかけがあったんです。森はコモンズとしてあって、共有のものだからこそどう保っていこうか、と。

それこそ今日のテーマじゃないけど、「We」というところにつながると思います。その点からみた場合、知的財産権をめぐる取り組みというのは、なんか取り合いみたいになっているのかなと少し懸念があります。

■金谷:取り合いというのは具体的にどのような?

■鞍田:たとえば「ここは俺のシマだから入って来んといてくれ」というような話とか。表現が適切じゃないかもしれないですけど。

■金谷:そういう意味では、教育をオープンに公開しているというのは、非常に面白いなと思いました。(一般的に)自分のところだけで職人を育てて、自分のところだけで雇用を続けたいとなりがちなんですれどそうじゃない。

ここのスクールを卒業をされた方は全員がこの工房に勤められるわけじゃなく、ご自身で開業される方もいらっしゃるんですよね。そういう意味では、江戸切子の業界全体が幅広く食べていける状況になっていくための取り組みだと思います。実際に皆さん、人材の教育というのが一番費用が大変なところですから。

■鞍田:さっきは裏側からの質問をしちゃったんですけど、逆に商標登録していくということに対するインセンティブみたいなものはどうでしょうか?

■金谷:自分たちが開発した新しい技法を知財登録して、資産として守るのは大事なことだと思います。当然ですけど、登録には費用がかかります。ただ、そう大きな額でありません。意匠権と特許と実用新案などがあるなかで、たとえば意匠権の登録費用は3万円ほどです。小さな会社でも自分たちの権利として保持することができるので、そこからまずスタートされてもいいのかなと思います。

2019年に特許庁が意匠法を改正して、ものづくりをされる方々にとって有利な部分もずいぶん増えました。実用新案や特許はもう少し費用がかかるんですけれども、やはり僕は取っておくべきだと思います。

よく類似した商品が出た事例はうちも過去に京都で経験があります。(登録をしていなければ)訴えを起こしたくてもできない。登録をしていなくても3年間だけは不正競争防止法違反に基づいて、自分がつくったものであるという権利主張はできるんですが、3年を超えた場合はもう主張できない。商品が世に出て、3年を過ぎた後に登録した人の権利になってしまう可能性がある。新しい技術開発をされる方は登録しておくと工房や会社の資産になる。また、ほかの工房や会社がその技術を使うときには権利費用が発生してビジネスに広がりができる。とくに海外などにも展開されている場合、こうした権利関係の意識は大事にされたほうがいいのかなと思います。

■鞍田:おそらくまだまだ膨らむ話題ではあると思うんですが、それぞれのスピーカーが前の話題も受け止めながら、バトンのようにお話をつむいでいっていただければと思います。

■八木:「商品は長生きする」というお題を頂きました。

知財については、うちのお祖父ちゃんの頃に「開化堂」を「開花堂」にした偽物が出回ったということがあったそうです。お祖父ちゃんは「これで本物になった」と言って放っておいたという過去があります。

それぐらいお茶筒というのは一般的なものなのかなと。

そのなかで、商品は長生きします。僕たちよりも長生きをしていくので、そこにあるべき本来の価値というものをいかに伝えるのか、それをいかに次の代に渡していくのかということも、大事なことなのではないかなと思っています。

これは、経年変化をしていくお茶筒を表した写真です。(テーブル上の)あちらに置かれている黒いお茶筒は、もとは銀色のブリキのお茶筒がちょうど100年以上経ったものです。100年前とまったく同じものをつくっているというのが、うちの会社の大きな特徴でもあります。

私は「GO ON」というプロジェクトをしていますが、そこでご一緒してい細尾くん(株式会社細尾/西陣織)がよく引き合いに出すチャーチルの言葉がとても印象に残っています。

「The farther backward you can look, the farther forward you are likely to see.」

過去をより遠くまで振り返ることができれば、未来もそれだけ遠くまで見渡せるだろう、という意味です。

今回のテーマは1000年。1000年前は平安時代ぐらいかな。そこから現在を考えたりすることの大切さ。うちで言うと、100年前のお茶筒から現在を考える。または、現在お茶筒を買われた方が100年後に(修理のために)お茶筒を持って来られるだろうと考えます。

そのときのために何をしていくのか。それは、つくり手として「らしさの継承」かなと考えています。その「開化堂らしさ」は、言葉ではなく、日常のなかで伝わっていくものだと思います。

この写真にはかわいい子が写っていますね。これは僕です。お祖父ちゃんにおぶわれています。

この写真は僕の子どもが親父と一緒に遊んでいる様子です。

こんな日常が、「開化堂らしさ」を継承する一部を担っていたのではないかなと思うんです。

もうひとつ大切なことがあると思っています。

それは「伝えること」です。

買っていただくお客さまや使っていただく方に対しては、お茶筒だけではなく時代とともに変わっていくものを提示すべきだと考えています。開化堂でいえば、カフェであったり、コーヒー缶やパスタ缶であったりがそれにあたります。いろいろなものをつくりながら枝葉の部分を賑やかにして、幹であるお茶筒を見てもらえるようにする。

そうすることによって、自分が死んだ後も先のことも見渡しながらものづくりをしていく。今回のテーマである「We」にも関わっていきますが、こうした取り組みが、長い時間軸でのなかでの「継承」につながるのではないかなと思っています。

■鞍田:先ほどの金谷さんの話とつながるなと思って。金谷さんのほうは、どっちかと言うとビジネスの話っぽくて、八木さんのは文化的な側面も含めたお話にも聞こえなくはないけれども、考えてみると、自分たちにとってすごく大事な、それこそ長生きするものを残していくためのさまざまな試みがある、ということだと思うんですよね。

これを放置していくと、残るべきものも残らなかったり、同じものをつくっているからといって漫然とただ繰り返せばいいという話ではないというのが、今の八木さんの話だろうと思います。

そういう意味では、文化か経済かと真っ二つに分かれる話でもなくて、すごく有機的に結びついてんねんやろなということを思いました。

つまり、これは自分たちの代で完結するような私有されたものではなくて、世代を超えて共有していくという視点やと思うんですね。

同時代のなかで教育ももちろん大事なことなんだけど、通時性というか時をまたいで、世代をまたいでつながっていくものという側面が問われていることなのかなということですよね。

ありがとうございました。なんか、皆さん手際よくお話しくださっていて、僕がここらを混ぜ返していかへんかったらあかんのかなとプレッシャーすら感じてきました。

では、もう一回、永田さんに対して聞きたいと思います。「新しいものづくりの生態系をつくる」というお題でお願いいたします。

■永田:今、通時性の話が出たんですが、ちょっと共時性といいますか、場合によっては瞬時性かもしれない話題です。

この1000年、とくにこの100年はどうしても合理性や効率性を追い求めた結果、工芸と言われるものが機械産業だとか情報産業には追いついてはいけなくなって捨て置かれてしまったという状況でした。

そのときに工芸は、果たしてほかの合理性、効率性の産業と同じような問題解決をするべきなんだろうか、とちょっと思ったんですね。

だから、問題を解決するのではなく、問題を愛するとでも言うんでしょうか。たとえば(経済規模が)小さくなるということを、「自分たちが気を遣わなくていい人たちが増える」と前向きに捉える方法もあるんじゃないかと思ったんです。

今、わざわざ規模を大きくするのではなく、今ある姿を大切に、適切に、自分たちが生き残れる(経済規模の)サイズを、もう一回つくり直してみようと思いました。自分が主催しています「ててて見本市」というものがあります。これは、各地の伝統的なものづくりの方もいれば、そうではないけれども、ほぼ伝統産業と変わらないような規模で、ささやかに続けているものづくりの方々を集めて、バイヤーの方とユーザーの方を繋ぐ催しです。だから、「ててて」は「つくり手」と「使い手」と「伝え手」の三方が集まる場としてつくりました。自分たちだからこそできる、サイズに左右されずに続けられることができる方法を探そうというところです。

それに、大きな産業で同業者で集まると、だいたい愚痴かねたみの話になりがちなところです。同じ地域の人だと色んなしがらみもあるのでどうも腹が割れないところもあります。

そこで、あえて異なる産業の、異なる地域の方々を1カ所に集めることで情報と知恵の交換をしてもらおうと思いました。ソリューションではなくてリンケージ(linkage)と言いますか、縁と由来を重ねていく場を生み出そうというのをやっています。

これまで伝統産業というどうしてもユーザーと生産者、メーカーさんの話が多いなかで、もうひとつ「つなぎ手」の重要さがあると感じています。伝統産業のこれからの100年、1000年を見ていくなかではなおさらだと思います。

■鞍田:お題の「生態系」という言葉に託された思いはありますか?

■永田:(工芸を)自動車産業と同じ産業規模で考えていても、単位も、生き方も、やり方も何もかもが一緒ではないので、別の生き方を考えないといけないな、と思いました。時間軸も違うじゃないですか。背景に背負っているものも、開化堂さんは100年前を背負ったものをつくっている。でも、IT業界の人たちは1年前を背負う必要もなく、明後日の社会をどう変えられるかということを目指しています。

色んな軸があってもいいなかで、今の工芸だったら、独自の支え方、伝え方、残し方というのがもう一回生み出せるんじゃないかなと思っています。

■鞍田:本来、生態系というのは、ある種のネットワークだと思うんですよね。もともと工芸の世界というのは、分業を例に語られるようにそういった繋がりとしての必然的な要素を持っていると思います。

「ててて見本市」やそこに集まる新しいプレーヤーたちのことを、つながりとして構成していくというのは、もともと伝統的にあったネットワークが制度疲労を起こしているなかで、もう一度それを紡ぎ直そうという意図もあったのかなと思ったんですけど。

■永田:そうですね。それもあります。あとは、工芸って、明治中期頃まで、1日、2日でものが届く距離のなかでの関係性でした。だから地域ごとにだいたい同じような産業がある。漆の産地で言うと、全国に今、残っているだけ86カ所ぐらいの漆器産地があります。その地域ごとに人がものをつくっていく。ただ、今は物流が発達して、24時間でブラジルまで運べる時代。工芸が元気だった時代とは「もの」と「情報」と「人」と「思い」の交流距離が大きく変わっています。また、だからこそ今の時代だからできるつながり方というものあるんじゃないかなと思っています。

■鞍田:「ててて見本市」は海外も含めてのネットワーキングをしている場なんですか?

■永田:そうですね。僕らのメンバーの1人が海外で手工業専門のディストリビュートをやっています。僕らのチームでは、今、25カ国、400店舗ぐらいに繋がっています。卸したり、情報を届けたり。北はモスクワ、サンクトペテルブルグから、南はケープタウンぐらいまで取引先があるような状況をつくってきました。

■八木:工芸には「楽しい部分」がとても重要だと思います。つくるにも、販売するにも。(ててて見本市)の会場写真を拝見するととても楽しそうな雰囲気ですが、「楽しさ」についてなにか仕掛けなどはされていますか?

■永田:飲み会ですかね。腹を割るってすごく必要だなと思っています。知恵って共有されるべきだな、と。たとえば、食の世界でも誰かが開発したメニューを皆でシェアして、どんどん広まっていく。ただ、やっぱり開発したオリジネーターへの敬意は忘れないし、広く伝わっていくたびに「アレンジ」であることを受け入れていく。こうして「リンケージ」で広がりを見せていくには、八木さんが仰られるように、(つくり手が)どれだけ前向きに楽しくやっていくかの重要度は高い。(ものづくりが大変だからと)我慢するんじゃなくて、ちゃんと「開く」ということが大事だと思っています。

■八木:お客さんとの関わりについても質問を。お客さんの「楽しさ」について何か気を遣われていますか?

■永田:ちょうど再来週にマーケット(ててて往来市/TETETE ALL RIGHT MARKET)をやるんです。一般的にはマーケットって(作り手が使い手へと)伝える場として使われるのかもれないですけど、このマーケットでは(作り手が)「聞く場」にしてくださいって言っているんです。お客さんに対して、「あなたはなぜこれを手に取ったのか」とか「もっとどうしたいの」とか。作り手がユーザーからものを聞く場として、使い手がつくり手に思いを伝える場として考えました。書籍なんかでも、つくり手の思いが書いてある本は山ほどあるんですけど、使い手の思いと、もっとこうだったらいいのにということが書かれたものはない。そういった場もない。ですので、今後はそうした場をつくっていこうかなと思っています。

■鞍田:最後に言ってくださった「楽しさ」ってすごく大事な点だと思っていて、今日のサステイナビリティーなどの話題をひとつ取ってもそうですね。ある種の「あるべき社会」とか「ものづくりの環境を考えよう」というところだと思うんですが、ユーザーの視点に立ったときに、我慢してそっちに共感していくとか、行動を起こすということはまずないと思うんですよね。だから、「楽しいから」とか「美しいから」とか、自ずと気持ちが引かれるみたいな、そういう要素がすごく大事だと思います。工芸で一番の売りというのはそこでもあるわけですし。言葉で説明することもあるし、もちろんそれは大事なストーリーとしてあると思うんですけど、それを補って余りある楽しさ、喜びみたいなものを、新しいかたちでどう伝えていけるかという話につながるなと。

ものづくりと社会

■鞍田:では、次のテーマにいきたいと思います。

今の話を引き継ぐかたちになるかと思うのですが、議題2は「ものづくりと社会」にしました。工芸という狭い範囲で、先ほどは文化性と経済性というのをそれぞれの今携わっておられる取り組み、お仕事などから話題提供をいただきました。そして、もう少し俯瞰してみたときに今、ものづくりがこの社会のなかでどういうことができるのか、していくべきなのか、ということがみえてくるのかなと思っています。

それは、工芸ならではの視点はなんだろうか、ということも含めてですが。 まずは中川さんから「海外で感じたクラフト」ということでお話しいただきたいと思います。

■中川:僕は京都精華大学の卒業生で、在学中は立体造形専攻にいました。いわゆるコンテンポラリーアートの金属彫刻をしていました。そして、家業が木桶職人という環境のなかで生まれ育ち、今は木桶の職人をしています。

この数年、とくに海外で木桶を発表するチャンスがすごく増えています。

ヨーロッパにおけるアートと工芸に対する扱い方が大きく変わっているように感じます。とくに2000年頃からのこの20年間ですね。

2000年頃までは海外、とくにヨーロッパのギャラリーにおいてコンテンポラリーアートというのは絶対的なキングでした。工芸はそのずっと下に位置していました。そんな縦の序列は確かにあった。だから、当時はフランスのギャラリーで工芸の話をしても誰も話を聞いてくれないみたいな環境でした。

ところがここ数年、コンテンポラリーアートを扱うようなギャラリーが工芸を扱うようになってきた。たとえば、僕や八木さんが参加した展覧会がおこなわれたニューヨークのPace Galleyは世界でも屈指のコンテンポラリーアートギャラリーです。そうした場所で日本の民藝をテーマにした展覧会が行われる。そこでは杉本博司さんとコラボレーションした作品を展示して頂きました。昔だったら箸にも棒にもかからなかったもの(工芸)の位置が大きく変化している。縦の序列が横並びになってきたような。そして、今では工芸がアートの上にあるのではないかという勢いまでをも感じます。

この要因のひとつは「アートマーケットの変化」じゃないかと思うんです。いわゆるコレクターのお金ですよね。それがコレクションしにくいアートばかりになってしまった反動じゃないかと。

20世紀の後半から、アートがインスタレーションやコンセプトアートに重心を置くようになった。それまでの、作品コレクションするようなアートから、コンセプトや空間をコレクションしていくというようなアートへの変化になった。それは、やっぱりコレクターとしては物欲というか所有欲を満たせない部分があるのではないかと思う。インスタレーションなどは場所との関係性もあって、場所そのものは買えないという難しさもある。

そうした状況のなかで、アートマネーというものが工芸のほうに流れ込んできたんじゃないかと感じています。その証拠に、というわけではありませんが、ここ数年、世界の各都市でいわゆるクラフトウイークが始まっています。

僕も出品したロエベ(LOEWE)のクラフトプライズは2017年が第1回でした。今回、会場に展示されている作品はその第1回でファイナリストになったときのものです。

アートプライズやデザインアワードみたいなものというのはもう10年も20年も前からあったのに、なぜ今、クラフトアワードやクラフトプライズがスタートするのか。そこには「工芸の価値」の高まりが要因だと思うんです。

また、それとは別の動向として、国内でのクラフトアワードの増加はオリンピックを中心とした補助金の導入による政府主導ですよね。そういったある種のブームという意味があるので、世界の工芸ブームと日本の工芸ブームって、まったく文脈が違うというふうに考えています。そして、僕らはこれからどちらを選択していくべきなのか、ということを考えています。

■鞍田:また話しがいのあるネタがやってきたな、という感じなんですけど、これはどういう理由なんやろって思っちゃうんですね。

今になって、とくに海外でクラクトが盛り返し、高まってきている。たとえば、現代アートに関してはこの1世紀ぐらいはアート外をどんどん食いつぶしていくようなかたちで拡張してきたところがあると思うんですよ。たとえば、ここ最近のいわゆるアウトサイダーアートなんてそういうものなんでしょうけど、アーティストのアートじゃなくて、アートじゃないアートみたいな世界をどんどん発掘しては、それを自分たちの領土に引き込んでいくという動きがあったと思うんですよね。

そこで懸念するところのひとつは、今、クラフトがその対象になっているんじゃないかというところ。また、それと関連してなんですが、コレクター達が物欲を満たしたいという話だったんですけどクラフトにとって本質的には使われる、道具たる要素が一方にあって。それだけ(使うだけ)じゃなくちゃいけないということではないけれども、それは避けて通れない要件としてあるんですが、(中川さん)その辺はどうお感じですか?

■中川:そうですよね。それはね、さっき永田さんが図に描いておられたように(工芸の)ひとつの領域ですよね。僕もあれにほぼ近い考え方を持っているんですけども、工芸に広い領域があるなかでコレクターアイテムになるような領域と、使っていくという領域がそれぞれあると思っています。そこがひとつにできないから、工芸が工芸であるというか、その多様性というのを認めながら次の時代に行かなくてはいけない。

もうひとつ付け加えて。僕はアートからクラフトへという時代の流れというのは、今回の(シンポジウムのタイトル)「We」の考え方にも繋がると思います。

アートというのは、結局、個人の表現なんですよ。そして、工芸は私たちが共有していくもの。たとえば、八木さんのところはもう6代続いて、「6代前から同じ茶筒をつくっていますよ」という時間軸の流れがあります。そうして代を重ねた共有であったり、お客さんとつくり手が「お誂え」というかたちでひとつのものをつくっていったり。

僕はクラフトの人間としてデザイナーとコラボレーションしますが、そうすると、アーティストの友達から「おまえはよく人が考えたものを作れるよね」と言われることがあります。でも、僕にとってはそれは不自然なことではない。アーティストにとったら人の考えたものをかたちにするなんていうものはあり得ないという話やと思うんですけども。やはりクラフトは「We」の表現に近づいていく。

ピカソの2代目は存在しない。それがたとえ息子であっても、やはりピカソのフェイクだと思う。

でも工芸の場合は2代目、3代目と襲名して、(技術と)名前までも受け継いでいくこともあります。今まさに「共有の時代」という時代背景を僕はベースにしているんじゃないかなというふうに考えます。

■鞍田:八木さん、持ちネタを取られて大丈夫?

■八木:あとでもうちょっと足します。でも、一方で工芸が「We」だというときに、先ほどの知的財産のことなどをどう考えるかは難しいですよね。「どこまで自分がつくったものか」について。(類似の品を)オマージュかというところに対して、どこまで許容できるのかという点についてはどう思われますか?

■中川:そこがすごく難しいところで。現代は知的財産が保護されるという法律があって、知的財産権を主張するということはすごく大事なことやと思うんですけども、長期的に考えると知的財産権のような、アイデアの独占というのは解消されていくべきというふうに僕自身は考えています。

■金谷:(知的財産権の保護)年数には限りがあります。

■中川:25年ですかね。

■金谷:そうですね。25年ですね。

■中川:その25年という時間は、僕のスピードからすると少し長すぎるかなと思うところがあって。(現代は25年間の)知的財産権を独占するという権利を与えられているけど、(本来は)それとは違ったかたちの価値を(社会に)フィードバックしていく必要があると考えています。(アイデアや技術を社会に)にフィードバックするシステムに変えていく、それが今後の工芸にとってすごく役に立つんじゃないかと思う。

■金谷:知的財産の主張自体も、それぞれの事業者が考えられた布石のひとつでもあるんです。なので、「どなたが使ってもいいですよ」というかたちで公開されている方もいらっしゃるんですよ。たとえば、皆さんが普段使われている「介護」という言葉も、実は墨田区の事業者の商標権なんです。言葉の権利自体はその方がお持ちなんですけど、今では広く使われている。使っていいよということで、広がりができた。たとえば、中川さんの技法でもみんなに使ってもらったほうがいいんじゃないかというものは、登録することで公開されていく(手法もある)。より広く公開することで、もっと美しい形状がつくれるんじゃないかと、(他の)工芸の職人たちのレベルアップにもつながる。それは、(知的財産の)活用としては面白いのかなと思うんですよね。

■八木:一方でデザインや技術は、どちらかというと一番見えやすい部分、一番表面に近い部分だというふうに感じています。それをつくるにいたった考え方やフィロソフィー、バックグラウンドであったりということが、工芸にとってはすごく大事な部分だと思っていて、そこを世の中に対してきちんと伝え、またそれが価値となっていく世の中であるということが、(知的財産のような)見える部分の財産よりもすごく価値のあるものになるんじゃないかなと思うんですけども、皆さんはどういうふうにお考えですか?

■米原:日本の工芸の特徴のひとつだと思うんですけど、「写し」の文化がありますよね。過去の名品を写しながら、自分のものにしていく。そういったオマージュやカスタマイズという繰り返しで良くなってきた歴史を工芸は持っている。知的財産の考え方というのは、(工芸の世界では)まだ新しくて、工芸の世界にはデザインや技法を完全に個人の所有とするという考え方自体が馴染まないのでは、という心配はあります。しかし、その一方で、現実には、盗んだ、盗まれたという問題も起きていて、他の産業のようにそれをプロテクトする方法すらまだ確立していない。それだけに今日こうやって話題に挙がるだけでもすごく価値があるなと思っているんですけど、(工芸の世界には)写しで育った人が多いということは、確認し合いながら話を進めたいと思っています。

■鞍田:話が膨らむね。八木さんが言ってくれていた、外側に出てきたデザインの、そこに至るまでの色々と試行錯誤した時間の大切さ。

そういうところにも、もう少し目を向けるべきじゃないかというのは、「工芸らしさ」ということを考えたときに、すごく大事な要件かなと思います。

永田さんからも「ユーザーの声ってなかなかまとまった場がないじゃないですか」とあったと思うんですけど、今、ユーザーが本当に求めているものって、もしかすると、使える・使えないじゃなくて、そこに至る、つくられるまでのプロセスの共有なのかもしれませんね。(商品を)出来上がったゴールとして見た場合には、量産されていく工業製品でも用は足せるわけじゃないですか。

コップひとつ取っても安いほうがいいし、100均と何が違うねんという話になるんですけど、用途性とか、出来上がったゴールとしての姿ではなくて、そこに至るまでのプロセスに、いかに自分を託せていけるかということね。

あるいは、そうしたことについて、ユーザーをコ・プロデューサーとして位置づけながら巻き込んでいけるのか、といったことが求められているとも思います。そこが今は問われているのかなという気はしているんですよね。

その辺は、永田さんの「中量生産」の話につながるかなと思っています。

■永田:昔って、ものを見たら(それが)どうやってつくられているのかひも解けたのかな、と思います。近所にまだ畳屋さんがある頃って、畳ってああやってできているよな、と「ものをひも解く能力」が個人のなかにあったと思うんですが、今はスーパーで売っている刺身を見て、あれが泳いでいると思う子どもがいる、みたいな都市伝説がいっぱいあるじゃないですか。ものをひも解けなくなってしまった生活者というのは、本当に経済のなかで生きていくしかなくなったときに、あらためて、ものをひも解く力を必要とされる。

これは工芸だけじゃなく、人類としてどうやって生き延びていくか、必要とされるのかというこの時代に、技術や素材だけじゃなくて、歴史や、文化や、多様性にまで及ぶ工芸が、共有財として注目を浴びているんだなと思います。

ものの背景や価値を伝える

■鞍田:今の話題に繋がっていく内容ですが、次ぎは八木さんから「ものの背景や価値を伝える」というお話しを。

■八木:さっきもお話ししていたとおり、うちは100年前から同じお茶筒をつくり続けている。一方で隣にいらっしゃる中川さんは、木工でさまざまな技術を体のなかに入れていき、いろんなものをつくることによって生き延びていく。うちは同じものをつくっているということで、見せ方を変えながら、もしくは伝え先を変えながら生きてきました。

この写真に映っているのは僕のお祖父ちゃんと曾お祖母ちゃんです。2年ほど前に偶然見つけた写真ですが、これを見たときに、僕がパリのメゾン・エ・オブジェなどでやっていることとやっぱり同じことをしようとしているんだと思いました。(祖父の時代から)自分へと何かしら流れているものがあって、好きなポイントや大事なポイントというのは似通ってくるのかなと思っています。

これは、ちょっと自分の商品のことになるのでお話しするか迷ったんですが。

うちのお茶筒は蓋が「すーっ」と下がっていくということをよく言って頂きます。でも、これは実は逆で、開けた瞬間の気持ちよさということをすごく気にしてつくっています。ちょっと、実際に開閉してみますね。

蓋を開けた瞬間に気持ちいいという部分に力を注いでつくってきていますが、多くの方に注目して頂くのはその逆の蓋が閉まることなんですね。

それをどうやって伝えようかとパナソニックさんと一緒につくったのがこのスピーカー「響筒」です。これまでは開けた瞬間の気持ちよさを伝えるのが映像や写真では難しくて、仕方なく蓋が下りていくということを見せていたんですね。それをどうしたらいいかなという話をデザイナーさんとしたときに、開けた瞬間になにか起きたらいいんちゃうか、と。

工芸の世界を見渡していると、自分たちが何を気持ちよく思っているのか、お祖父ちゃんや親父たちがずっと続けてきたことはなんなのか、ということをあまり捉え切れていない方たちは多いなと思います。工芸品を見たり、買ったりしてくださる方に、楽しく、シンプルに伝える「(自分が感じる)気持ちよさ」を伝える方法を考えていくことは、これから先とても大切なことなんじゃないかと思います。

また、そうしたことを小難しく喋ること、また、本を出版することはもういらんのちゃうか、とも思います。この前、ロンドンの紅茶屋さんでお店の方が「これはオーガニックで」「これはフェアトレード」でみたいな話をされていたんですが、それを聞いていたお客さんが「I don't wanna listen to the story. I just wanna tasty tea」って言わはったんですね。そんなバックグラウンドの話はどうでもいいと。美味しいお茶だけが欲しいんだってその場で言っているのを見て、これは工芸と同じだ、と思ったんです。

僕らがやるべきことの基本はきちんとつくること。いいものをつくるなんていうのは当たり前やと。そういう立場に立って、いかに伝えるのか、いかに「簡単に」「楽しく」伝えるのかというのは、これからもっと問われていくんじゃないかなと思います。

それが、つくることの「根っこ」の部分になっていく。そこに直接どうつながっていけるのか、どう表現していくのか、ということが、つくり手にまで求められている時代じゃないのかなとに思うんですね。

■鞍田:その「根っこ」というのは、具体的にはどういうことなんですか?

■八木:そこは「開化堂らしさ」らしさというか。そこって、僕もまだ言葉にはできていなくて、(感覚として)なんとなくある。つくったものを親父の前にポンと置いたときに「これはええよな」と言い合えるポイントというのはなんとなくあるんですね。そういうポイントを、つくり手同士で、あるいは、次の職人さんへといかに伝えていくのか。また、茶筒を使っていただける方にいかに届けるのか。

こうやって経験をもとに伝えることは今はできるけれども、経験を一緒に共有できない方にも伝えていかないといけない時代になっていますからね。だから、そこ(感覚的な部分)にある価値をいかに伝えるか、その方法を見いだすことについてはこれからすごく重要になってくるんじゃないのかなと思っています。

■鞍田:すごく難しい部分やと思うんで、もしも何か、今の話で皆さんが何かお感じになったことがあれば、少し言葉を重ねておきたいと思います。

■金谷:デザインも工芸も「やらないことを決めていく」ということがコンセプトなのかなと思っています。僕のデザイン業では、「こういうことをやっていきたい」ということの共有って案外難しいかもしれないですけど、「これはやらないでおこう」という共有は結構できるんですよね。たとえば、「海外で生産をするのはやめよう」ということが僕らの会社の基盤になってきているんですよね。

だから、開化堂さんもたぶん一緒だと思うんです。「この種類だけを売っていこう」ということをずっと守ってこられているのは、それが裏側でコンセプトになっているのかなと思います。

先ほどの開化堂さんのあの写真を見ていると、やっぱり今、われわれにとって「やらないこと」と「やるべきこと」はとても強い裏返しになるということを感じました。

■中川:ちょうど3年前ですかね、ミラノで展覧会をしました。八木さんは、100年間続く、100年間かたちの変わらない茶筒というのを表現されました。でも、僕は、全部かたちの違う桶を展示したんです。それはなぜか。桶屋という仕事はほんまに風前の灯火で、うちの祖父が修業をしていた50〜60年前には京都市内だけで250軒ほどの桶屋がありました。それが一時、3軒まで減ってしまった。今はうちから独立した近藤太一くん(桶屋近藤)がお店を開いたので4軒になりました。

■米原:今日は近藤さんが会場に越しなので、そのうちの2軒がここに。

■中川:つまり、桶屋は絶滅危惧種の最前線。そのなかで、僕の選択は突然変異をたくさん生むこと。デザイナーとのコラボレーションもそうなんですけども、違う血を混ぜることによって新しいものを目指す。それをたくさんつくって、そのうちの1つでも次の環境に適応することができたら桶屋も存在することができる。1000年先は難しいかもしれないけど、100年先ぐらいまでは(桶屋の存続を)目指せるんじゃないか。そういうつもりでいろんなかたちのものをつくっています。

ただ、それもまた淘汰されていくと思うんですよ。結局はそこも多様性で各々の様子や、分野や、お店の形態によって選択が違う。自分たちが選んでいく道が違う。そのなかで、いかに自分が生き残っていくのか。自分たちの分野をどう残していくのかという「継承の問題」であったり、「持続可能性の問題」であったりする。そういうことをすごく考え続けています。とくに「伝統工芸」と呼ばれる世界においてどうなっていくのかな、と。

■永田:今のお話しに少し加えて。今日、細尾さん(細尾真孝 氏/株式会社細尾)は会場にお越しですよね。以前、細尾さんとトークイベントでご一緒させて頂いたときに「工芸=テクニック×マテリアル×スピリッツ」とおっしゃっていたことが記憶に残っています。(ものづくりの)当事者であるとそうなるのかもしれないですけど、僕から見ると、そこにさらにレイヤーがあるように思います。お金でも人でも解決できないような文化や文明だとか自然環境など、そういうものが重なっているというのが工芸だと。

ここが他のほかの産業と比べたときに大きな差かなと思います。

たとえば、ペットボトルをつくっている人たちにも、(環境問題について)やっぱりどうにかしたいという思いはある。それで技術や素材の試行錯誤はあると思いますが、そこに(文化などの)レイヤーという軸がなければ難しいですよね。

今、ふたたび工芸が注目を浴びているのを見ると、そこ(レイヤー)が土台にあるというのが大きいんだろうなと思っていますね。

今日、みなさんお話しを伺ってなおさらそうなんだろうなと。

■鞍田:永田さんにモデレーターをしていただいたような気分です。次に用意しているのが、「環境問題」なので。その前に皆さんなにかご発言あれば。

■八木:以前、中川さんが「新しい桶」をつくられたんです。シャンパンクーラーです。それは中川さんの代から出来上がったもの。そしてそれは、ずっと(技術的に)進化しているらしいんです。そうやって現代に生まれたものが未来に動き始めて、それが次代にどのように繋がっていくかはこれからの大きなヒントになっていくと思います。IT産業のように、この数十年で生まれた産業が未来にどう生きていくかのヒントにもなるはず。中川さんからもう少し詳しく補足して頂けますでしょうか。

■中川:こそっとしていることなんで、公にすると困るんですけど。うちはシャンパンクーラーを2010年に開発して、これがドン・ペリニヨンの公式クーラーになりました。うちの名前をたくさん知ってもらえるきっかけにもなりました。

2010年当時から現在のものを比べるとかなりバージョンアップしています。今はバージョン8.5ぐらい。つくりたての頃、実際に自分で使ってみたり、お客さんの反応を見聞きするなかで小さな修正をを繰り返してきました。見た目はほとんど変わりません。木材の厚みや構造などを少しずつ変えています。

うちでは、たとえばお祖父さんの頃からつくっているお風呂で使う腰掛け台なんかでも寸法が少しずつ変わっています。昔は高さ5寸、15センチぐらいです。それが5寸5分になり6寸になり、今では1尺(約30センチ)ぐらいです。それは結局、日本人の体形やお風呂の変化に伴ってのこと。五右衛門風呂の時代からユニットバスになっていくなかで、腰掛け台の高さも少しずつ大きくなっていった。「伝統工芸」と言えど立ち止まっていないということですね。

■八木:中川さんが現時点から過去を振り返っているのではなく、未来を見ながら桶をつくり続けてはるんだ、ということを知って。その流れのなかにシャンパンクーラーがあるんだと思ったんです。

過去を知りながらも未来を見ておられるのでしょうが、自分でつくり出したものを、未来にどう託していくのかという考え方は何かこれからのヒントになると感じました。

工芸と幸福

■鞍田:話題が尽きないんですけど、今、出てきた話題はどっちかと言ったら人間の側のさまざまな創意工夫、試行錯誤の部分。立ち止まらずに動き続けるというお話だったんですが、もう一方でやっぱり工芸における自然というエリアの問題。ちょっとそれは避けて通れへんのかなというところを、最後のトピックとして扱いたいと思います。「工芸と幸福」という話題、これ、なんで幸福って入ったんでしょうか。よく覚えてへんねんけど。

■米原:今となっては僕も分からないですね。とにかく、最後は広く深いテーマで。

■鞍田:めっちゃ深いな。あと30分しかない。ここまで来たけど。

■米原:ここまで広げてしまっていいのか、取り返しがつかないんじゃないかな、という感じもしますがとても大事なことなので。

■鞍田:大事なテーマ。人の話についてはたくさんできました。次は人を支えている部分。(工芸における)「誂え」を考えたとき、お客さんとの共有だけじゃなく、素材との間の応答もあると思うんですよね。そんなことも含めつつ、自然という視点で、最後のお話を進めていきたいんです。最初の話題は、米原さんのほうからお願いします。

■米原:時間のこともありますので、まずは話題の提供を。

工芸は自然に近いところでないと成り立たない。でもやっぱり現代はほとんど都市ですね。そういったことを考えながら、この「友禅流し」の写真を見ていただきたいと思うんですが。

これはだいたい昭和15年ぐらい。友禅流しが本格化したのって明治なんですね。最盛期は明治30年代ぐらい。今ではノスタルジーとして語られることが多いですけれどもまだ100年ほど前のことです。

第1部のフィッシュスキンの話でも出ましたが、明治に入ってから染色の世界で化学染料の活用が進みます。京都では京友禅の生産量が一気に増加しています。京友禅には余分な糊や染料を洗い流す作業が必要ですけども、そこは常に新しい水が流れているところでないと効率が悪い。手っ取り早いのが天然の河川を使う方法です。この写真はたぶん桂川だと思うんですけど、鴨川でもあったそうですし、おそらく当時は京都市中を流れる川は大方、友禅流しに使われていると思います。特に上流が取り合いだったそうです。

明治30年頃に盛んになった友禅流しは、そこから約50年くらい経って「これはもしかしたら環境に悪いんじゃないの?」という議論が本格化します。そして昭和40年代に産業が影響する自然環境を保護する条例や法律が次々と整備されたときに禁止されます。京都市内で陶芸の登り窯が使えなくなったのもこの頃ですね。

ただ、友禅流しはやっちゃいけませんよ、となってもその工程がなくなるわけじゃない。京都の染色関係の工房は、工房のなかに人工の川をつくったりして対応している。工程そのものは変えられないんだけど、そうして社会と折り合いをつけたといいうのが現実です。

工芸には、こういうこと(自然環境への影響等)を無自覚にやっちゃうことがどうしてもあって。とくに工芸の活性化、振興への動きがある時代には、自然に大きな負担がかかってきたと思います。

あと、中川さんに詳しく伺いたいのが、木工芸における「天然林」と「人工林」についてのご意見です。私はもっと世の中で人工林についての理解が深まればいいな、と考えています。山林の木って、自然にぼこぼこ生えてきて、それをどんどん切っているというわけでもない。やっぱり大事に木を育てる人がいて、丁寧に伐ってくれる人がいて、職人さんの工房まで運んでくれる人がいて作品ができる。そういう過程をあらためて考えたい。

工芸における上流のことですが、自然という目に見えない相手も仲間にしてうまく付き合っていく方法みたいなものをなるべく多くの人と模索したいと思っています。

■鞍田:今の話を伺っていて、ひとつ思い出したことがあるのでご紹介させてください。

染織家の志村ふくみさんと10年ぐらい前にシンポジウムでご一緒したことがあって、そのときにどきっとしたことがありました。

ふくみさんから、「つくることは汚すことです」という言葉が出て。つまり、自然のままが美しい。人が介入するということは、乱したり、汚したりすること。その自覚がなかったら、本当に美しいものなんてつくれないという話があって。化学染料じゃなくて、草木染めで植物と向き合ってやっている人が、自分の営みを「汚すこと」って言わはんねやって、結構ぐさっときた記憶があります。

逆に言うと、それは自然と向かい合うお仕事だからこそ実感としてお持ちになられることなんやなと思って。そうしてに汚れていく場面を目の当たりにしなかったら気がつきもしないですよね。工芸ってやっぱりそうやってどこかで常に自然と向き合っている部分があると思うんです。

次の「職人の仕事と自然」というお話しは、中川さんから始めたいと思います。

職人の仕事と自然

■中川:工芸で扱う木のなかには、いわゆる天然美というものがあります。「天然木」と「人工木」、そして「天然林」と「人工林」。このことは、ずっと木工芸において考えられてきたことでした。

ものづくりの幻想のなかでは「やっぱり天然木はいいよね」「天然木のテーブルとか最高だね」という感覚は一般的にありますね。でも、天然木というのは数百年、数千年の時間を経て形成されるものです。実は今、日本に天然林はほとんどないんですよ。もう開発し尽くされている。歴史的に見てみると、弥生時代の頃までは樹齢2000年を超えて直径が5メートルほどもあるような杉の森林がたくさんあった。だから、ずっと伝説だと言われていた出雲大社の50メートル近いような社殿も建造可能なんです。そして、それは、当時はまだ樹齢2000年以上の木が存在していたという証拠でもあります。その後、人間は長い時間をかけてどんどん伐採を続けて、今だと樹齢300年と言うと結構古い木になるような時代になりました。人間が自然環境を大きく変えてしまったんですね。ただ、それでもやはり大切な木。樹齢数百年の木は今でも珍重されています。

これは、さっきのアートの世界の話と一緒なんですが、アートが「唯一無二性」を価値とするのであれば、工芸では「継承されていく持続可能性」というのを価値として考える必要がある。

要するに、人工林というのは誰かが植林して、その見守りを親から子へと受け継いで3世代か4世代かかって大切に育ててきた木たちなんです。まったく自然のもののようでいて、実は人間がそこに大きく関わりながら育ってきた木たちです。

それが、とくに戦後、国の方針で日本中で植林がすごく進んだ。その植林スギが花粉症を起こしたりしているんですが、そこで手入れされた木というのはかなり良い。樹齢80年から90年近い良い木が多くできている。僕たちがそういう木を積極的に使っていくことで、「天然木信仰」というものを変えていく必要があるかなと思っています。

(工房がある)滋賀県の木を探したり、京都の木を探したり。全国から「銘木」を買い集めていた前の世代の木の使い方じゃなく、僕たちの世代は、代々きっちりと木を育ててきた山の職人さんから買うようになっていかなければ、と。

■永田:今のお話しを伺ってふと思い出したのは、明治時代に「工芸」という名前ができたときのこと。それまでに「百工」と呼ばれていたものづくりが、ざっくりと「工芸」になったときのことです。

「工芸」という名の由来は、およそ2000年前の中国で書かれた「考工記」にあります。そこでは工芸を「天」「地」「材」「工」と4つの要素に分け、気候、地域性、素材美、人の知のすべてが一番良く合わさってはじめて良いものができる、としているんですね。自分のかなうものも、かなわないものも含めて一番良いものを集めてものづくりをすることを「工芸」と呼ぶ。

その名称を明治に日本政府がもってきた。自然というようなかなわないものを、どうやって人の知恵と組み合わせていくか。そういったことも含めて工芸という言葉に託したのかな、と思います。そして、本来、工芸という言葉自体が、自然と人の知恵を組み合わせていくためのひとつのコンセプトだったのかなということを、ちょっと思いました。

■鞍田:話が抽象的になりそうで恐縮なんですけど、今のお話しで思い出したことを話します。

もう亡くなられたんですけど、建築家の小嶋一浩さんが10年ぐらい前に作品集を出さはったときに、「21世紀の建築というのは、“CULTIVATE”という名で呼べるんじゃないか。耕すように建てる」というふうに仰って。それまでの建築というのは、簡単に言うと人間がプランを考えて、ぽーんと(建てる)。それこそ社会的なコンテキストも、さらに言うと自然的な環境もとくに考慮することもなく、あらかじめゴールが決まっているプロジェクトを無理やりそこに挿入するみたいな建て方だった。プロジェクト形式というのはそういうものだと。

これからは、その土地とか、社会とか、地域の変数が時々刻々と変わっていく。そして、その変化に身を即すように、あたかもお百姓さんが耕し、作物を育むのと同じように建てる。あるいは、そうして計画を進めていくという方法が求められているんちゃうかと。小嶋さんが言ったのはそういうことだと思う。

さっき永田さんがご紹介くださった、もともと工芸に隠されている意味も、農業を含むような人間の営みに通じる部分があるんかなと思ってお話を聞いていました。すいません。めっちゃ抽象的になってしもうたけど。

■中川:まだまだ問題はたくさんあるけど、人がいかに関わっていくのか、ということに尽きる。よく言われるのは里山の問題ですよね。日本では天然林や原生林に比べて、里山が「山」の大半を占めていた。それが今、崩れていて里山が荒れ始めている問題がある。

もともと日本人は自然との関わり方が上手かったと僕は思うんです。ところが、ちょっとそれがおかしくなっている。現代は軌道修正をすべき。そして、軌道修正をするのに工芸が役に立つところがあると思っています。

「日本の自然観」と「ヨーロッパの自然観」はまったく違う。日本の自然観というのは、人との関わりのなかにある。たとえば、茅葺き屋根の古民家も人が住まなくなると10年ももたずに崩れてしまう。人が掃いたり、窓を開けて空気を換えたりするから200年も300年もあり続ける。京町家もそう。

ヨーロッパの自然観は、人間の不在を求める。石の文化の世界観。何100年たってもそのままのかたちが残り続けるように、人間がいてもいなくても変わらないもの。

先ほど建築のお話しがありましたが、日本の建築は人間の介在を「許している」というか、まさに変数の変化を内包しているというところがあるのかな、と考えています。

■鞍田:なんか、まとめのディスカッションですね。そういう意味では(議論は)なんか生き物みたいなところがあるよね。たぶん今の話は、これだけじゃ全然納まらないと思うんですけど、一応、用意いただいている最後の話題がありますので、そこを話してから最後に皆さんと全体の振り返りができたら。

「I」から「We」へ

八木:以前、中川さんと話していて出てきたのが、「やっぱり自分自身(『I』)ではなく、『We』のものづくりだよね」という言葉でした。

でも、今あらためて思うのは、ものづくりだけではなく関わり方も「We」であるべきだなと。海外だと、ナショナルトラスト運動のように市民がお金を出して森林を購入して保全するというようなこともあります。一方で、今の日本では森林に手を加えることが続けられていて、無償で自然を守ることができていない。人と自然、人と人が繋がっていくこと。そこは工芸にできる役割だと思いますし、そういう意味でも「We」はとても大事。

ただ、パブリックな意味だけの「We」ではなく、工芸の場合はそこにちっちゃな「i」があるんじゃないかなとも思います。大文字の「I」ではなく「W」と「E」の大文字の間に小文字の「i」ぐらいの、ちっちゃな自分自身というのがあって「WiE」。その「i」のことをずっと考えながら自分の代を生きて、その「i」が消え去っていくときに、次代に(バトンを)渡していくというか。

そういうことを考えたときに、日本人としての公共性が、工芸に関わり生きていくという部分にもあるということを感じました。こうしたことを何かしら世の中に残せるのではないかな、と少し思いました。

■鞍田:ちょっと工芸から離れるかもしれないですが、日本の自然観に「魚つき林」という考え方があるんですよね。魚が付随している林。「その林には魚がいる」という視点。林には魚はおらんよ、と思うかもですけど、実は林を守ることがその流域河口の漁場を豊かにするという考え方です。目の前の資源を守るだけじゃなくて、遠くの誰かの資源を豊かにしているという発想なんですね。

「We」(の考え方)には、「魚つき林」のように林と海とが繋がっているという意識がある。だから海だけを見るんじゃなくて、今、自分がやらなきゃいけないのはこの林を豊かにしていこうという。

そして、「I」が「I」のなかに閉じずに、「We」につながっているという話でもある。それを工芸とどう結びつけたらいいのか、という課題までは出ました。まだ結論がついていませんが、たとえば(工芸と)自然との関わり方にやっぱりヒントがあるのかなと思います。今の話しについてどうでしょうか。

■米原:さっきも中川さんから里山の話が出ましたが、今、国産漆(の生産)を増やそうという気運があります。かつて漆の産地だった各地域で、漆の木を植えて、10年、15年生育して樹液を取って漆にしようと。どこも50年ぐらい前に途絶えたのを復活させようという運動が日本各地でおこなわれています。京都だと丹波の漆が有名です。

昔と違うのは、人間が住むエリアがどんどん里山を侵食しているところ。昔は漆の木を植えていた場所でも、今は近隣の住民の方から「かぶれるからやめてほしい」と反対される。漆の植樹をする人たちにとっては、漆の木はかつての産業や土地の記憶みたいなものの象徴でそれをもう一度呼び起こしたいからやりたいんだけど、同じ地域で反対する人もいて。これは「We」の話だなと思ったんです。

賛成も反対も皆が自分のこととして議論すればいいんですが、こういった議論って止まることが多いんですよね。実際には「この場所は反対があったし植樹をやめよう」となっている。

それで、漆の木は山のあちこちに点在しているんです。地域の人に許された場所だけに植樹していったらそうなった。漆掻きって1本の漆の木から牛乳瓶1本分ぐらいの漆しか採れないから、漆掻き職人さんは効率を求めてできるだけ近いエリアで作業したい。ただでさえ山のなかを歩き回る仕事だし。でも現実には少し採ったら軽トラに乗って次の山に移動して、ということを続けている。

工芸振興、地域振興が盛り上がる一方で、現場ではそういうことも起きている。これの根は多くの人の感情の問題だから、コミュニケーションでしか解決できない。なかなか一筋縄ではいかないな、と思います。誰も悪くないけどもう少し話し合う努力はしたいですよね。利害の主張だけでは解決できないなと思って。難しいですね。

■八木:確かにつくる環境の問題はすごく大事だなと感じます。うちは少し(作業の)音が出るんですけど、(同じ金属工芸でも)鍛金なんかだとかなり大きな音が出て、もう「自宅兼工房」というのができない世の中になっています。すると、人があまり住んでいない環境を探してつくらなければいけない。そして、ものづくりの風景が身近じゃない世の中になっていく。先ほど、永田さんが畳をつくる風景を見なくなったとおっしゃっていましたが、そういうことが要因なんじゃないかな。

つり手自身が(シンポジウムのような)こういう場であったりとか、メディアなどで、「工芸の意味や価値」を発信しないといけないところにまで分断されてきているのかな、と思います。

なので、僕もその答えは出ていませんが、海外の都市をひとつずつ回って、経験を通して価値を伝えようとしている現状です。僕たちがつくったものを受け取って頂いた側の方たちに、本当の価値を伝える機会を考えないと。つくり手も、その間を繋いでいただく方も、皆で一緒に、ちょっと本気で考えないと駄目なのかなと。

先日、読んだ本に「工芸を生き残らせる道は、工芸を買うことだ」と書いてありました。でも、これまで(本質を伝えずに)あるがままにしておいて、買われなかったから現状がある。だから、「買ってもらうための価値」を皆で一緒に、これからのこととして考えていけたらなと思います。

■金谷:各地で製造業・ものづくり業界の課題として感じるのは、以前は「問屋さん」と言われている人が、きちっと職人さんたちと共にあった。企画を組んだり、世の中に流通していくための仕組みをちゃんと担った人たちがいらっしゃったので、「商人と職人の関係」が成り立っていた。だから、職人さんはものづくりに専念できていたわけですよね。

それが今、(職人さんが)外に出て、売りに行かないといけなくなっている現状がどこの産地にも起きている。今後も商いをずっと営み続けられるのか、となったときに(将来は)もう難しいから離脱していく人たちが出てきているのが現状。

事業も、ものづくりも一緒やと思うんですけど、過去に(方法を)更新をしていなかったことが問題なんですよね。ツケが回ってきた、という言い方は変かもしれませんが、今の世代に「どうしたらええんか」という課題がズシッときていて。息子や娘たちにこのままの状況では「じゃあよろしく」って投げ渡してしまって大丈夫なのかと。

全国各地に行きますが、どこもやっぱり同じ課題なんですよね。地域を強くする仕組みもなければ、八木さんがおっしゃったように仲間も少ない。つくり手はどんどん増えてきているけれど、僕や永田くんのような間接の伝え手や繋いでいくという人間がまだ増えていないんですよ。一定数はなんとなくいるな、とは思いますけど、めちゃくちゃ増えているという印象はないよね。

■永田:(間接の伝え手・繋ぎ手は)この10年ぐらい登場人物が変わっていないんじゃないですか。

■金谷:そう。雑誌にもいつも同じようなメンツが載っているんですよ。(メディアが工芸を取り上げる機会は増えたので)あれ?増えてんのかな、と思ったらそうじゃない。それはすごく気になっています。東京の人間が地方に行って、お手伝いをして、予算がなくなったら帰るという。このパターンをずっとやっていっても地域は強くならないからね。

この間、信用金庫からそういう取り組みができないかという話がありました。地元でプロデュースをする商人を生まないと、つくり手は結局また孤立化していく。そうさせないようにするためには、地域のなかに必要な要素の人たちも誕生させていかないと。

この会場にいらっしゃるほとんどの人たちも同じことを感じていると思うんです。(現状でも)うまくいく人たちもいらっしゃると思うんですけれど、やっぱり商人が増えていないのは非常に気になりますね。

■鞍田:時間が来ているので、もう(まとめのディスカッションに登場予定の)うずうずしている中村くんに入ってもらったほうがええんちゃうかな。「はよ呼べよ」という顔をしているから。

今、最後のディスカッションの準備をしているんですが、あとまだ1時間もあるんです。皆さん大丈夫ですか。ここまでで質問とか、もうちょっと掘り下げてほしかった話題などありますか?

■サコ:(来場者席から)質問。

■鞍田:はい、じゃあサコさん。

■サコ:さっきの「We」の話題について。

英語の「We」って個の集合体であって、いわゆる日本で言う地域性であったりコミュニティー性であったりとはちょっと違うんじゃないかなと思うんですよね。英語で書くと、どうしても「個の利益」や「個のグループにおける役割」とか「個のグループへの参画」といった意味合いが強いと思います。

日本的な伝統産業の世界における「皆が利益を求めずに繋がる」という意味とは少し違う。

たぶん議論を個(の話題)に持っていきすぎて、そこに問題があるんじゃないかなと私は感じています。無理やり「We」にしなくても、もうちょっと別の表現があるんじゃないかと感じます。

訳しきれない言葉がある、と私は思っていて。無理に言葉を定義すると意味をなくしてしまうんじゃないかなと思いました。本来は日本の共同体的な感覚のはず。でも、「We」にするとその共同体的なものが感じられないですよね。

■八木:「We」については、たくさん考えたけども、ちょうど良い英語がなかったというのが本音のところです。これまでにも、なんとなく「I」を4つぐらい並べようかなとか、そんなことを考えたりもしていました。

この前カナダに行ったときに、僕が英語にどっぷりと浸かるのではなく、「共通語としての英語」というか、100%正しくはないけれども、英語圏の方に伝えられる言葉として「We」を使ってみたんですね。英語に詳しい皆さんに「We」に代わる単語があれば教えてもらえたらうれしいな、と思います。

■鞍田:私は(事前打ち合わせで)結構、この「We」というテーマにかなりつっこんだんですよ。

私は(「We」の意味よりも)、日本語を使うべきじゃないかと思いました。最近はヨーロッパなんかでも結構、日本語を使っています。日本語の持っている意味というのはすごく深くて、むしろ(日本語を)アルファベット表記してもいいんじゃないかなと思うんですよ。たとえば、あまり正しくはないけれど「ZEN」という言葉がよく使われたりします。日本語を無理に訳さずに、逆に本来の意味が広がりを持ってくような。だから、本来、日本の工芸が持っている言葉をそのまま日本語で使って、広めていくほうがいいんじゃないかなと思っているんですね。

■中川:僕は「工芸」をそのまま海外に持ち込むというのはちょっと危険かなというふうに思っていて。一部では「KOUGEI」とアルファベット表記して、それを海外に持っていこうという動きはあるんだけども僕はそれは違うと思う。

でも、「工芸」という言葉や「職人」という言葉は、「Craft」や「Artisan」という言葉とはやっぱり微妙に違う。そこをどう表現していくのかというのは課題ですよね。

■鞍田:あとひとつ、今日はテーブルが「We」なんです。今回のためにつくられた渾身の「We」が今ここに。

■米原:今回の「We」というテーマの思いをかたちであらわした議論のためのテーブルを、福井県・鯖江市で活動しているTSUGIというデザイン事務所と、同じく鯖江市のプロダクトデザイナーの森敏郎さんという方につくっていただきました。

あえてプラスティックを使っておられます。今回はサスティナブルが大きなテーマのひとつなんだけど、そこから排除されがちな素材をあえてデザインの力で乗り越えるべきだという思想で。

このテーブルは今日のシンポジウム後も廃棄せずに大学で使いたいなと思っています。TSUGIの新山直広さんと森敏郎さんには「ごみが出ないシンポジウムがしたい」という考えを伝えました。あとはできればコンパクトに畳めて、運搬が容易で、長く使えるようなテーブルにと。いつか、伝統産業イノベーションセンターのオフィスが広くなった暁にはこれが活躍します。

メッセージがたくさんこもったテーブルです。今日はこういったところも見ていただけたらうれしいなと思います。

■鞍田:あともうひとつだけ。これで終わりにしますね。中村くんが「まだかまだか」という顔をしているから。

先ほどのサコさんの指摘はやっぱり大事やなと思います。

内閣府が毎年、社会意識調査というのをやっているんですが、それを見ると、実はこの10年間(2010年代)、日本人の社会意識ってどんどん低下している。つまり、社会志向よりも個人志向が台頭してきている。一方で、それとは対照的にさらに前の10年間、ゼロ年代は社会志向が急上昇していた。2009年には6割近くの人が個人の生活よりも、まず社会のことを大事にしたいと答えていたんです。それが、2010年からどんどん急降下していって、反比例するように、今は個人志向が増えているんですね。よく言われる投票率の低下というのも、その具体的な反映としてあると思います。

日本の、今の私たちの社会は「誰かと一緒に」という考え方や行動から身を引いている部分があるのかなと。それならば、もともと日本にあったはずの繋がり方をもう一度見直す必要もあるんちゃうかと思うんです。

でも、それは過去に戻るということじゃなく、そういう状況のなかでも、何か次の新しい繋がり方を求める模索期間とでも言うのかな、あり方を探る必要があるということだと思います。

もちろん、希望を持って「We」という言葉が掲げられたんだと思うので、そこをくさすつもりは毛頭ないんですけど、そう楽観視できることでもない。そこはちゃんと、もう少し真剣に進まなあかんやろなと、皆さんのご指摘も踏まえながら思った次第です。

さて、ここまでの話も踏まえつつ、中村くんに入って頂きます。

「 We-工芸から覗く未来」全文公開にあたって

「 We-工芸から覗く未来」オープニング

「 We-工芸から覗く未来」第1部 「ファッション素材としてのフィッシュスキンと京都の染色技術」

「We – 工芸から覗く未来」 ディスカッション「未来へのバトン」